Firenze, Biblioteca Riccardiana, 1023

Permalink:

IIIF manifest:

CNMD/0000249961 CCD/356

Manoscritto cartaceo, guardie cartacee; 1380, data espressa a c. 171v (nella sottoscrizione); Firenze; cc. III + 172 + II; numerazione coeva in cifre arabiche nel margine superiore esterno. Bianche le cc. 33, 172. Caduta la prima carta del terzo fascicolo (c. 33).

Stato di conservazione: buono.

Dimensioni: mm 291 x 220 (c.). Taglia: 511 (medio-piccola). Proporzione: 0.76.

Fascicolazione: 1-10/16, 1/12. Il terzo fascicolo è mutilo della prima carta, reintegrato con una carta bianca (c. 33). Fascicolo prevalente: 8 bifogli (ottonione).

Righe: rr. 36/ ll. 37 (c. 20r).

Tecnica di rigatura: a piombo.

Specchio rigato: mm 30 [211] 50 × 33 [129] 58 (c. 20r).

Disposizione del testo: monocolonnare.

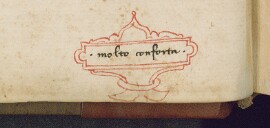

Richiami: orizzontali, alla destra del margine inferiore, incorniciati in elementi decorativi geometrici e antropomorfi, occasionalmente in cartigli.

Legatura: 1901-2000. Assi in legno. Coperta in pelle, dorso ricoperto di cuoio. Legatura di restauro in assi di legno, dorso in cuoio con nervi in rilievo, al margine inferiore del dorso etichetta con attuale segnatura di collocazione.

Tipologia grafica: Mano 1 (Gregorio [Goro] di Stagio Dati): mercantesca (Ottimo Commento alla Commedia, cc. 1r-172v); Mano 2: bastarda (chiose irrelate volgari, cc. 36v, 42r, 43r, 48r, 52v-55v, 56v, 57v, 60r, 62v, 67v, 69r-v, 114r).

Storia del manoscritto: Il codice, datato 1380 (vd. sotto), tramanda il solo commento all’Inferno dell’Ottimo. Si presenta lacunoso a causa della caduta della c. 33 che ha provocato la perdita di alcune chiose a Inf., IV 128-137 (cfr. MORPURGO 1893-1900, p. 17; BELLOMO 2004, p. 367). Da un punto di vista testuale, il manoscritto presenta numerosi punti di contatto col ms. Firenze, BNCF, II.IV.120, tanto che l’editore dell’Ottimo commento all’Inferno, Giovan Battista Boccardo, propone di considerarlo descriptus (cfr. Ottimo I, p. CLXX).

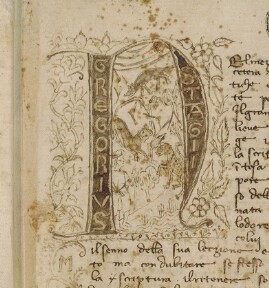

Oltre al possesso (cfr. MDI 3, nr. 7), si attribuisce qui ragionevolmente a Goro (Gregorio) di Stagio Dati (13 aprile 1362-17 settembre 1435) anche la copia del codice (vd. sotto), in virtù della lettura ai raggi ultravioletti della parte erasa della sottoscrizione di copia a c. 171v: «Explicit anno mccclxxx, scrittus per » (FERRANTE 2020, pp. 275-76). La paternità e la proprietà datiana del manoscritto è confermata inoltre a c. 1r dall'iscrizione nell’iniziale «N» del prologo del commento e nel fregio nel margine interno, rispettivamente, di «Gregorius Stagii» e di «me scripxit». Ancora, a c. IIIv è leggibile, benché cassato, il nome del possessore e del copista, «Questo libro è di Ghoro di Stagio Dati et di sua propria mano scripto, il quale priega ciascuno a cui lo presterà che n’abbia buona ghuardia et usia […]tesemente, et priega addio che a ciascuno che llo leggerà conceda […]», benché Teresa De Robertis in MDI vol. 3, nr. 7 giudichi la sottoscrizione di «mano posteriore» e ritenga che Goro abbia «aggiunto il suo nome entro l’iniziale a c. 1r appropriandosi del merito della copia». Si schierano invece a favore della paternità datiana MCCORMICK 1982, che gli attribuisce anche le note marginali, e BELLOMO 2004, p. 367.

Allo stesso Dati è inoltre da attribuire la realizzazione e la campitura dell'iniziale del commento, il fregio vegetale che la orna, l' "istoria" che vi è racchiusa, i diagrammi e i disegni che costellano il commento e i richiami figurati.

Il Dati fu membro dell'oligarchia fiorentina pre-medicea, autore di una Istoria di Firenze e di un Libro segreto di ricordi familiari, conservato autografo nel ms. Firenze, BNC, Baldovinetti 77, cfr. VITI, Dati (DBI). La condivisibile proposta di identificare la mano del ms. Firenze, BML, Ashb.842 con quella del nostro codice (cfr. CECCHERINI 2016, p. 395) farebbe a questo punto di Goro un lettore e trascrittore appassionato, come del resto molti altri membri della classe mercantile fiorentina, dell'opera (e dell'esegesi) volgare di Dante.

A c. Ir è leggibile, di mano quattro-cinquecentesca, «Chiose sopra la I.a cantica di Dante».

Tutti i repertori citano il manoscritto indicando l’antica segnatura Lami “O. II. 3” (cfr. LAMI 1756, p. 21), di cui non resta più traccia (neppure sull’etichetta cartacea sul dorso, che ancora poteva leggere Marisa Boschi Rotiroti in Censimento I, p. 766).

Ottocentesca è infine la nota, vergata a matita, al margine superiore destro di c. Ir: «Batines I 625. Ottimo [...] / diff. primi 4 cc.», che rimanda a BATINES 1845-46 I p. 625, n. 7 a cui rimanda per il contenuto del manoscritto e per la menzione, al secondo rigo, di «un Comento diverso ne’ primi quattro canti».

Segnature antiche: O. II. 3.

Nomi legati alla storia: Dati, Gregorio <1362-1435>, possessore. Dati, Gregorio <1362-1435>, copista.

Descrizione interna

c. IIIr

Titolo presente: Comento di Dante (c. IIIr).

Note: Tavola del Commento con incipitario dei canti.

Note: Tavola del Commento con incipitario dei canti.

Incipit (Intitolazione): proemio dellibro inf (c. IIIr).

Explicit (Finit): 34 Vexilla regis prodeunt inferni f. 167 (c. IIIr).

Explicit (Finit): 34 Vexilla regis prodeunt inferni f. 167 (c. IIIr).

cc. 1r-171v

Titolo identificato: Ottimo Commento alla Commedia (Inferno) ( ).

Incipit (Intitolazione): Nel mezo del cammin di nostra vita e cetera. La natura delle cose aromatiche (c. 1r).

Incipit (Intitolazione): Nel mezzo del cammin dinostra vita etcetera. In questo presente capitolo sì come è detto fa prohemio et mostra sue disposizionj (c. 4r).

Explicit (Finit): la seconda comincia nel nono capitolo la terza nel XVII capitolo. (c. 4r).

Explicit (Finit): per la quale si esce et vassi a rivedere le cose celestiali alle quali ci conduca Christo. Amen. Amen. Amen. Amen (c. 171v).

Incipit (Intitolazione): Nel mezzo del cammin dinostra vita etcetera. In questo presente capitolo sì come è detto fa prohemio et mostra sue disposizionj (c. 4r).

Explicit (Finit): la seconda comincia nel nono capitolo la terza nel XVII capitolo. (c. 4r).

Explicit (Finit): per la quale si esce et vassi a rivedere le cose celestiali alle quali ci conduca Christo. Amen. Amen. Amen. Amen (c. 171v).

Rubriche: volgari (brevi).

Note: sono presenti tutte le rubriche, eccezion fatta per quella alle chiose al primo canto dell'Inferno

Decorazione

Progetto decorativo unitario.

Descrizione generale: iniziale istoriata incipitaria del Proemio generale all’Ottimo Commento accompagnata da fregio decorativo, in inchiostro bruno (c. 1r); iniziali calligrafiche in rosso, maiuscole toccate di giallo. Diagrammi (cc. 47r, 82r, 96v); segni paragrafali in rosso; richiami figurati (cc. 16v, 32v, 48v, 64v, 80v, 112v, 128v, 144v).

Iniziali ornamentali: calligrafiche.

Fregio ornamentale: presente. Fregio foliato nel margine interno e superiore di c. 1r. Contiene la parte finale della sottoscrizione “me scripxit”; circonda anche l’iniziale istoriata.

Attribuzione: Illustratore: Gregorio di Stagio Dati (attribuito). Origine: Firenze. Datazione: 1380.

c. 1r

Pagina incipitaria del commento

Tipologia: Iniziale di commento (Inferno), N, ornata istoriata.

Tecnica esecutiva: disegno a inchiostro.

Soggetto: Dante ai piedi del colle davanti alle tre fiere.

Macrosoggetto: Dante nella selva / Tre fiere.

Parole chiave: Dante / fiume / lupa / lonza / Leone / Sole / colle / selva / indicare / fiere / pianeta.

Rapporto testo-immagine: Inferno I 31-60.

Livello del testo: storie prime.

Contesto interno: Selva.

Rapporti con la tradizione dantesca: il dettaglio del fiume nell’iniziale istoriata della cantica infernale è presente anche nei manoscritti Paris, BnF, Italien 74, e in Paris, BnF, Italien 78, quest’ultimo miniato da Cristoforo Cortese (o da un artista della sua cerchia). Da segnalare anche la compresenza di ruscello e fiere nel Firenze, BNCF, Banco Rari 215 (già Palatino 320).

Note: Nello spessore delle aste verticali dell’iniziale si legge la prima parte della sottoscrizione del copista, “Gregorius Stagii”.

La presenza di un ruscello nella rappresentazione della selva non è frequente, potrebbe riferirsi ai vv. 22-24: «E come quei che con lena affannata / uscito fuor del pelago a la riva / si volge a l’acqua perigliosa e guata».

Si noti che Dante indica in alto. Il gesto può essere inteso come un invito a dirigersi verso il Cielo (c’è un sole con volto umano, possibile simbolo divino) e dunque a volgersi verso la salvezza sottomettendosi a Dio; potrebbe inoltre agire il passo del Proemio all’Ottimo commento, ripreso dal Lana e dall’Epistola XIII, in cui si spiega che la Commedia venne composta anche «per rimuovere le persone che sono al mondo del vivere misero e in peccato, e per ducerli al vertuoso e gratioso stato: con ciò sia cosa ch’elli vedesse molti uomini errare gravemente nella via de’ costumi, avendo compassione alla umana generatione discorsa ne’ vitii, stimòe ch’egli era da soccorere a costoro e di consigliarli per lo modo che tiene nella presente opera. Adonque fue cagione che ’l mosse la utilitade publica e ’l bene comune che segue di muovere li uomini da’ peccati per li quali si cade nella etterna morte, e inducerli nelle virtudi che sono grandi, per le quali si salle nel regno della somma beatitudine» (Ottimo I, p. 7).

La presenza di un ruscello nella rappresentazione della selva non è frequente, potrebbe riferirsi ai vv. 22-24: «E come quei che con lena affannata / uscito fuor del pelago a la riva / si volge a l’acqua perigliosa e guata».

Si noti che Dante indica in alto. Il gesto può essere inteso come un invito a dirigersi verso il Cielo (c’è un sole con volto umano, possibile simbolo divino) e dunque a volgersi verso la salvezza sottomettendosi a Dio; potrebbe inoltre agire il passo del Proemio all’Ottimo commento, ripreso dal Lana e dall’Epistola XIII, in cui si spiega che la Commedia venne composta anche «per rimuovere le persone che sono al mondo del vivere misero e in peccato, e per ducerli al vertuoso e gratioso stato: con ciò sia cosa ch’elli vedesse molti uomini errare gravemente nella via de’ costumi, avendo compassione alla umana generatione discorsa ne’ vitii, stimòe ch’egli era da soccorere a costoro e di consigliarli per lo modo che tiene nella presente opera. Adonque fue cagione che ’l mosse la utilitade publica e ’l bene comune che segue di muovere li uomini da’ peccati per li quali si cade nella etterna morte, e inducerli nelle virtudi che sono grandi, per le quali si salle nel regno della somma beatitudine» (Ottimo I, p. 7).

c. 16v

Tipologia: Richiamo figurato; "molto conforta" inserito in un cartiglio sovrapposto a una figura gigliata.

Tecnica esecutiva: disegno a inchiostro; rosso.

Soggetto: Giglio.

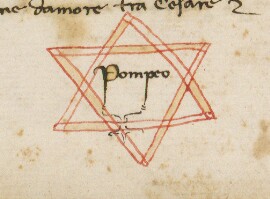

c. 32v

Tipologia: Richiamo figurato; "Pompeo" inserito in una stella a sei punte.

Tecnica esecutiva: disegno a inchiostro; rosso.

Soggetto: Stella.

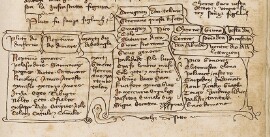

c. 47r

Tipologia: Diagramma: in inchiostro bruno con maiuscole toccate di rosso e giallo.

Tecnica esecutiva: disegno a inchiostro.

Soggetto: Albero genealogico degli dei.

Macrosoggetto: Genealogie degli dei.

Parole chiave: genealogia / Demogorgone / dei.

Rapporto testo-immagine: Inferno VII 2-2.

Glossa: Ottimo commento a Inf. VII 1: «[...] Dice santo Isiderio nel libro delle Itimologie, i· libro x°, capitulo xi°: "Coloro li quali li pagani affermavano essere stati idii sono manifestati essere stati già uomini, e dipo' lla loro morte cominciarono ad essere adorati secondo li loro meriti e vita di ciascuno; onde in Egipto fue adorato Isis, in Creti Iove, in Morroco Iuba, nelle terre del re Latino Fauno, apo li Romani Quirino, ad Aetene Minerva, a Samo Iuno, all'isola di Pafo Venus, a Lenno Ulcano, a Naxo Baco, a Delos Apollo; in laude delli quali, li poeti con loro versi li levarono in cielo. Questo deificamento atribuiscono elli a lloro: ad alcuno perché fu trovatore d'alcuna arte, sì come è Scrilapio della medicina, Ulcano la fabrica; ad alcuno delli loro acti pigliano la deità, sí come a Mercurio le merce, onde è dio de' mercatanti; ad alcuno perché fuoro uomini forti ed edificatori di cittadi", come fue Nembrot, poi chiamato Beel, poi Belzebù, il padre del re Nino, ed Ercule. E finsino li antichi una genealogia, cioè generatione di dii, in questo modo che dimostra la infrascritta figura etc.» (Ottimo I, pp. 167-168) .

Livello del testo: storie seconde.

Contesto interno: IV cerchio - Avari e prodighi.

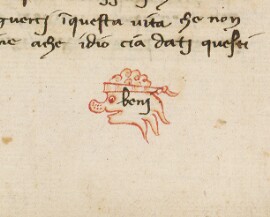

c. 48v

Tipologia: Richiamo figurato; "beni" inserito in un profilo di volto umano con fascia sulla fronte.

Tecnica esecutiva: disegno a inchiostro; rosso con ritocchi in giallo.

Soggetto: volto di un uomo.

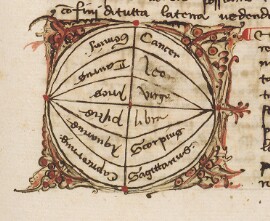

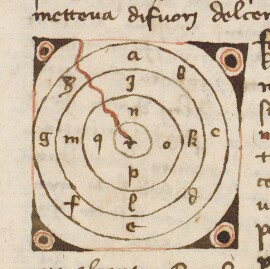

c. 82r

Tipologia: Diagramma: in inchiostro bruno racchiuso in cornice decorata a motivi fitomorfi di colore rosso e giallo, agli angoli della quale sono disegnati quattro profili antropomorfi.

Tecnica esecutiva: disegno a inchiostro.

Soggetto: Rappresentazione dello zodiaco.

Macrosoggetto: Schema astronomico.

Parole chiave: costellazione.

Rapporto testo-immagine: Inferno XI 112-115.

Glossa: Ottimo Commento a Inf. XI 114: «E ’l Carro. Ancora subgiunge l’autore e dice, a dimostrare che ’l dí venia, che il Carro tutto sopra il Coro giace. Per l’altra costellatione elli dimostròe l’ora, ch’era per la parte del levante; qui la mostra per la parte del ponente, ove è da notare che in ciascuno de li xii segnali de zodiaco sono altre constellationi che quelle per cui li segnali ricevono nome. Vero è ch’egli non tolgono il nome se none da quelle immagini che sono nel suo mezzo. Tiene la sua giurisditione da l’uno polo allo altro, come appare nella presente figura: [...] Onde nel segno de· Leone, verso il polo che a noi sempre pare, si è una constellatione ch’è appellato Carro, che sono sette stelle piú grosse che l’autre; e le due stelle che sono di rietro, appellate le rote del Carro, sono apunto nel segno del Leone. Or dice l’autore che questo Carro era tutto sopra il Coro. Coro è uno vento, ch’è tra ponente e maestro; sí che mostra che Leo era già tutto sotterra; e cotanto piú quanto ello avea passato il ponente, ed era andato verso maestro, sí come appare nella Spera, che li segni vanno sopra terra dal levante in austro; e poi in ponente sotto terra tengono la contraria regola, però che da ponente vanno in settentrione e poi risurgono in levante. Or se Leo era sotto terra tutto, seguise che Virgo tramontava; e cosí conviene che, per la ragione sopra ditta, che sempre spatio d’i vi segni sieno sopra terra, che Pisce fusse in oriente» (Ottimo I, pp. 277-278).

Livello del testo: storie seconde.

Contesto interno: VI cerchio - Eretici e Epicurei.

Note: Il secondo paragrafo dell’Ottimo riprende il commento di Iacomo della Lana, dal quale proviene anche il riferimento al Tractatus de sphaera di Giovanni di Sacrobosco (cfr. Ottimo I, p. 278).

c. 96v

Tipologia: Diagramma: schema inferno.

Tecnica esecutiva: disegno a inchiostro.

Soggetto: Schema del VII cerchio dell'Inferno.

Macrosoggetto: Struttura dell'Inferno.

Parole chiave: circonferenza / cerchi.

Rapporto testo-immagine: Inferno XIV 124-138.

Glossa: Ottimo Commento a Inf. XIV 124-129: «Ed elli a mme etc. Qui risponde Vergilio e dice: "Tu sai che questo luogo è tondo, e sai che ’l piú del camino tu sè venuto a mano sinistra scendendo verso il centro, sí che tu non hai ancora compiuto di girare il tondo tutto; e però non ti meravigliare se alcuna novitade t’apare", quasi dica: "Se tu avessi, dal cominciamento che tu entrasti dal primo circulo, andato per tutta la circunferenza del circulo anzi che tu ti fussi calato verso il centro, tu averesti trovato di qualunche materia metteva di fuori del circulo nel circulo". Pone exemplo: fa’ due circuli; la circunferenza dell’uno sia A, B, C, D; la circunferenza dell’altro sia E, F, G, H, e ’l centro d’essi sia I; e pone, tra ’l punto C e ’l punto D, KL. Se uno uomo si muove dal punto A, e va per B e per C e per D, elli troverràe, tra ’l punto C e ’l punto D, el punto KL; ma s’elli va dal punto A fin al punto C per lo punto B, e poi discende dalla circunferenza C per diretta linea in su la circunferenza del secondo circulo, elli non troveràe il punto del KL. Ma se poi elli seguita dal punto C a recta linea del secondo circulo, che cade infra ’l punto F e ’l punto G, e anderanne per la circunferenza del detto circulo infino al punto G, e dal punto G al punto H, elli passeràe sotto il punto del circulo di fuori dove è KL. E se dal punto KL discendesse una linea al punto I, elli intersegherebbe quella linea in su la circunferenza dell’altro circulo in sul punto G, perché appare che rimane chi va cosí a schisa, non compiendo la circunferenza, che luoghi romangano della circunferenza ignoti a llui» (Ottimo I, pp. 345-346).

Livello del testo: storie prime.

Contesto interno: III girone - Violenti contro Dio, Natura, Arte.

Note: Rispetto al testo dell’edizione dell’Ottimo e ai diagrammi predominanti nella tradizione, il Ricc. 1023 presenta un cerchio in più e denominazioni diverse degli stessi: «la circunferenza del | luno sia a b c d e f g h· la circunfe | renza dellaltro sia g h l m· laltra | sia cioe la circunfe[re]nza del terzo | n o p q il centro dessi sia r» (rr. 11-15). Rimane tuttavia invariata la spiegazione del passo.

c. 128v

Tipologia: Richiamo figurato; "il detto" inserito in cartiglio elaborato a motivi arabescati.

Tecnica esecutiva: disegno a inchiostro; rosso.

Bibliografia

Bibliografia manoscritto: Lami 1756, p. 21; Batines 1846-46, I p. 625 n. 7; Morpurgo 1893-1900, 17; Mccormick 1982, pp. 251-255; Viti, Dati (DBI); Mdi 3, n. 7; Bellomo 2004, p. 367, n. 16; Censimento I, pp. 765-766; Ceccherini 2016, pp. 383-400; Ottimo I; Ferrante 2020.

Autore/i della scheda (sezione MOL): Gennaro Ferrante (immissione dati a cura di Giuseppe Andrea Liberti, Silvia Tripodi)

Autore/i della scheda (sezione IDP): Giuseppe Andrea Liberti, Silvia Tripodi

Revisore/i della scheda (sezione IDP): Gennaro Ferrante