Firenze, Biblioteca Riccardiana, 1028

Permalink:

IIIF manifest:

CNMD/0000249970 Roddewig/315 CCD/360

Manoscritto cartaceo, guardie miste; c. I’ (numerata 251) membranacea antica; c. II cartacea antica; cc. I e II’ cartacee moderne, solidali con i piatti; 19-10-1458, data espressa a c. 241r (cfr. Storia del manoscritto); Firenze; cc. II + 250 + II; cartulazione quattrocentesca, 1-13, nell’angolo superiore esterno, che dopo c. 2 anticipa di un’unità e dall’attuale c. 12 diventa una paginazione e prosegue (14-59) fino a c. 36; da c. 3 tale cartulazione è depennata e sostituita da una cartulazione ottocentesca a inchiostro (3-251) comprendente anche la prima carta di guardia posteriore. Formato in-folio. Bianche ma preparate per la scrittura le cc. 60v-61r, 94r, 241v-250v; totalmente bianche le cc. 95r e 175v.

Stato di conservazione: buono.

Dimensioni: mm 208,8 x 201,5 (c.). Taglia: 409 (piccola). Proporzione: 0.97.

Filigrane: Cinque tipi di filigrana: monts simile a Briquet 11702; huchet vagamente somigliante a Briquet 7690; busto di leone non identificabile con nessuno dei tipi di Briquet o di Mošin-Traljič; monts simile a Briquet 11721; monts simile a Briquet 11862.

Fascicolazione: 1-5/16, 6/17, 7/16, 8/14, 9/16, 10-11/14, 12/17, 13/14, 14-16/16 Aggiunta una carta (c. 95) dopo la quattordicesima del sesto fascicolo; aggiunta una carta (c. 175) dopo la terza del fascicolo 12. Fascicolo prevalente: 8 bifogli (ottonione).

Righe: rr. 2 / ll. 33-40. Scrittura sopra la riga di testa.

Tecnica di rigatura: a mina di piombo eseguita per pagine per il quadro di giustificazione.

Specchio rigato: 35 [205] 54 × 35 [104] 51 (c. 17r).

Disposizione del testo: monocolonnare con commento disposto a piena pagina e intercalato dai versi della Commedia incolonnati e allineati a sinistra.

Richiami: al centro del margine inferiore, in inchiostro bruno, regolari.

Legatura: 1801-1900. Assi in cartone. Coperta in pergamena. Elementi metallici: lacci, due lacci di chiusura in canapa. Legatura ottocentesca di mm 295 × 225 in piena pergamena su piatti in cartone e con due lacci di chiusura in canapa. Sul dorso, titulus manoscritto verisimilmente ottocentesco «Chiose / sopra Dante / attribuite / al / Boccaccio / sec. XV. / (1458)». Nella parte inferiore del dorso, etichetta cartacea della biblioteca con segnatura del Lami («O. I. 14») e segnatura attuale. Nel margine superiore sinistro della controguardia anteriore, etichette cartacee della biblioteca con segnatura pregressa («89») e segnatura attuale.

Tipologia grafica: Mano 1 (Nicola di ser Dino di Nicola dell’Arte della Lana): mercantesca (tavola degli argomenti dell’Inferno, cc. 1r-2r; tavola delle rubriche del Purgatorio, cc. 94v, 96r; Commedia, cc. 3r-240v; commento cc. 3r-241r; annotazioni e integrazioni, cc. 48v, 112v, 153v, 199v, 215r, 220r, 223r).

Storia del manoscritto: Il codice fu esemplato dal fiorentino Nicola di ser Dino di Nicola dell’Arte della Lana tra il 14 marzo e il 19 ottobre 1458, come recita la sottoscrizione finale a c. 241r («Finito et chompiuto per me Nichola di ser Dino di Nichola dell'arte della Lana questo dì xviiiio d'ottobre 1458 a ore quatro di notte a stanza et pitizione di Lazero di Michele di Piero da Varna del popolo di San Piero Ghattolino. Avendo la luna xii dì. El detto libro chomincia a dì xiiiio marzo nel MCCCCo lvii et con tempo et modo et per piaciere l'abiano condotto insino allo infrascritto tempo di sopra». L’anno è il 1457 secondo lo stile fiorentino dell’Incarnazione, ma il 1458 secondo lo stile corrente), e su richiesta di «Lazero di Michele di Piero da Varna del popolo di San Piero Ghattolino», che si trovava a Firenze nel quartiere di Santo Spirito. Il manoscritto entrò poi in possesso della famiglia Segni (come si evince dalla segnatura a c. IIr: «De Manuscritti De Segni / Num. 12», poi corretto in «52») e appartenne prima all’Accademico della Crusca Piero di Giovanmaria Segni, detto l’Agghiacciato, e poi all’Accademico Alessandro Segni, detto il Guarnito. Il codice venne poi spogliato dagli Accademici per le prime tre edizioni del Vocabolario della Crusca (e forse servì anche per l’edizione della Commedia curata dalla Crusca nel 1595), ma il commento era ancora erroneamente attribuito a Giovanni Boccaccio, tanto che nelle tavole delle abbreviature il testo venne registrato con la sigla Bocc. Sopr. Dant. Per la quarta edizione del Vocabolario gli Accademici non riuscirono a rintracciare il Ricc. 1028 e dunque si servirono per lo spoglio del testo di un altro codice, ossia il Magliabechi N. 58 Palchetto IV (oggi il manoscritto BNCF II.IV.58), che però tramanda le Esposizioni di Giovanni Boccaccio. Tutto ciò si legge nella tavola delle abbreviature della quarta ed. del Vocabolario, pag. 17: «Nelle prime impressioni fu citato un testo a penna di Pier Segni nostro accademico detto l'Agghiacciato, che poscia fu posseduto dal Guernito. Nella presente non essendo stato possibile il trovare il testo del Segni, ci siamo prevalsi di un altro testo a penna, che era già nella Libreria Magliabechi. Questo testo ha poi servito di norma all'edizione che ne è stata fatta colla data di Firenze l’anno 1724, in due tomi in 8.°, onde questa parimente abbiamo alcuna volta citata». Spettò all’Accademico Luigi Rigoli, durante l’Adunanza della Crusca del 10 marzo 1829, segnalare il fraintendimento degli Accademici e confutare per la prima volta la paternità boccacciana del commento anonimo, che nella quinta edizione del Vocabolario venne infatti citato come Chios. sopr. Dant. Il codice presenta poi un’antica segnatura riconducibile a Giovanni Lami, come si ricava dalla parte inferiore del dorso e alle cc. Ir e IIr. Il Ricc. 1028 servì anche come testo-base per l’allestimento dell’edizione Vernon del Falso Boccaccio del 1846, la quale consiste in una mera trascrizione diplomatica del manoscritto e nell’aggiunta a piè di pagina di varianti tratte dal Ricc. 1037 e in appendice di varianti tratte dal BNCF II.I.47. Il codice pervenne infine alla famiglia Riccardi.

A c. Ir, segnature attuale e pregressa in lapis blu («1028» / «O. I. XIV») e, a matita, indicazione del contenuto («Commento / alla DC / Pseudo Boccaccio»). A c. IIr, una mano verisimilmente settecentesca riporta il titolo del commento e altre indicazioni (tra cui il nome del copista, che è però errato): «Comento di messer Giovanni Boccaccio sopra Dante / scritto per Niccolò di Stefano dell’arte della Lana / L’anno 1458 a stanza di Lazero di Michele di Piero Da Varna Del popolo di Ser Piero Gattolini. / 52 / De Manuscritti De Segni / Num. 12» (poi corretto in «52»). Nella parte inferiore della carta, segnatura del Lami in inchiostro bruno («O. I. n. 14.»). A c. I’r, distici latini anonimi rintracciabili anche nel testo del ms. e datati al 5 novembre 1501 («1501 Addì 5 di novembre»): «Est amor inmitis speties male sane furoris / solus amans Iesus nescit habere modum / Notandum / Sic est omnis amas. Sic se sit omnia speruit / Consilium famam federa iura deos / Pingitur Alatus puer cecus nudus et faretratus / Istis quinque modis habitus signiatur amoris».

Segnature antiche: «52»; «De Manuscritti De Segni / Num. 12», poi corretto in «52» «89» «O. I. 14»; «O. I. n. 14.».

Nomi legati alla storia: Segni famiglia ; Firenze, possessore. Biblioteca Riccardiana Firenze, possessore. Riccardi, possessore. Lazzero di Michele Firenze ; sec. 15.. Nicola di ser Dino Firenze ; sec. 15., copista.

Osservazioni:

Scrittura e mani: Mano 1: progetto originario, fiorentina. La mano di Nicola di ser Dino di Nicola dell’Arte della Lana copia in inchiostro bruno il commento del Falso Boccaccio e include, in inchiostro rosso, le sole terzine dantesche effettivamente commentate. In inchiostro rosso sono anche le tavole delle rubriche di Inf.. (cc. 1r-2r) e Purg. (cc. 94v, 96r), le rubriche volgari iniziali di cantica (cc. 3r, 96r, 176r-v) e di canto e il colophon dell’Inf. (c. 93v), mentre i colophon del Purg. (c. 174v) e del Par. (c. 241r) sono in inchiostro bruno. Annotazioni e integrazioni marginali latine in inchiostro bruno o rosso di mano del copista alle cc. 48v, 112v, 153v, 199v, 215r, 220r, 223r. Notabilia alle cc. 185r, 187r, 210v. Iniziali maiuscole di terzina e di commento smarginate. Sono maiuscole anche tutte le lettere iniziali delle due terzine incipitarie di Purg., I a c. 96r. La rubrica dell’Inferno e le prime tre terzine di Inf., I (a c. 3r) sono scritte in littera textualis.

Scrittura e mani: Mano 1: progetto originario, fiorentina. La mano di Nicola di ser Dino di Nicola dell’Arte della Lana copia in inchiostro bruno il commento del Falso Boccaccio e include, in inchiostro rosso, le sole terzine dantesche effettivamente commentate. In inchiostro rosso sono anche le tavole delle rubriche di Inf.. (cc. 1r-2r) e Purg. (cc. 94v, 96r), le rubriche volgari iniziali di cantica (cc. 3r, 96r, 176r-v) e di canto e il colophon dell’Inf. (c. 93v), mentre i colophon del Purg. (c. 174v) e del Par. (c. 241r) sono in inchiostro bruno. Annotazioni e integrazioni marginali latine in inchiostro bruno o rosso di mano del copista alle cc. 48v, 112v, 153v, 199v, 215r, 220r, 223r. Notabilia alle cc. 185r, 187r, 210v. Iniziali maiuscole di terzina e di commento smarginate. Sono maiuscole anche tutte le lettere iniziali delle due terzine incipitarie di Purg., I a c. 96r. La rubrica dell’Inferno e le prime tre terzine di Inf., I (a c. 3r) sono scritte in littera textualis.

Descrizione interna

cc. 1r-2r

Titolo elaborato: Tavola delle rubriche dell’Inferno.

Nomi presenti nel titolo: messer Giovanni Bocchacco da Ciertaldo e poeta laureato (c. 1r).

Incipit (Intitolazione): Nel primo capitolo dicie chome e cominciò questo libro nel meçço della nostra età (c. 1r).

Explicit (Finit): Nel tregiesimo quarto e ultimo canto e di Bruto e Chassio romani ch'uccisono Iulio Ciesare e di Giuda che tradì Cristo e vende' a' Gudej. E ne' detti capitoli sono molte altre belle storie (c. 2r).

Explicit (Finit): Nel tregiesimo quarto e ultimo canto e di Bruto e Chassio romani ch'uccisono Iulio Ciesare e di Giuda che tradì Cristo e vende' a' Gudej. E ne' detti capitoli sono molte altre belle storie (c. 2r).

cc. 3r-93v (fino a Inf., XXXIV 111)

Titolo elaborato: Commento all’Inferno del Falso Boccaccio.

Nomi presenti nel titolo: dominum Jhovannem Boccacci de Certaldo florentinum poeta (c. 93v).

Incipit (Intitolazione): Divide questo chapitolo il nostro altore Dante o vogliano dire libro in tre parti cioè Inferno Purghatoro e Paradiso. E poi divide il chapitolo primo in quatro parti gienerali (c. 3r).

Explicit (Finit): Qui risponde Virgilio a Dante solvendogli la sua domanda così diciendo alla fine di questo chapitolo infernale. (c. 93v).

Explicit (Finit): Qui risponde Virgilio a Dante solvendogli la sua domanda così diciendo alla fine di questo chapitolo infernale. (c. 93v).

Note al testo: Il testo del Falso Boccaccio è integrato con le sole terzine dantesche effettivamente commentate.

cc. 94v,96r

Titolo elaborato: Tavola delle rubriche del Purgatorio.

Incipit (Intitolazione): Purghatorio. Nel primo canto è‧lla storia chome morì il savio Chato romano (c. 94v).

Explicit (Finit): Nel trentadue di Jupiter ch'ebbe a fare con Jo filia Inacchi et chome ella si convertì in vaccha (c. 96r).

Explicit (Finit): Nel trentadue di Jupiter ch'ebbe a fare con Jo filia Inacchi et chome ella si convertì in vaccha (c. 96r).

Note al testo: Sopra «Chapitula purghatory» (c. 96r) il copista aggiunge, probabilmente come correzione, l’indicazione «inferni», ma in realtà questa è la rubrica del Purg.

cc. 96r-174v (fino a Purg., XXXIII 126)

Titolo elaborato: Commento al Purgatorio del Falso Boccaccio.

Nomi presenti nel titolo: dominum Johannem Boccaccim (c. 96r).

Incipit (Intitolazione): Poi ch'el nostro altore ae trattato di tutte le pene che‧ssi patischono in Inferno pe' pecchatori et usciendo di quello coe esso altore uscito di pecchati e richognosciuto di quegli e tornato a vera contrizione e pentimento viene ora al Purghatoro (c. 96r).

Explicit (Finit): et in quel fiume Euricie i‧lavò e bagniò (c. 174v).

Explicit (Finit): et in quel fiume Euricie i‧lavò e bagniò (c. 174v).

Note al testo: Il testo del Falso Boccaccio è integrato con le sole terzine dantesche effettivamente commentate.

cc. 176r

Titolo elaborato: Commento al Paradiso del Falso Boccaccio.

Incipit (Intitolazione): Chomincia la terza parte della chanticha overo Chomedia chiamata Paradiso (c. 176r).

Explicit (Finit): apresso a Beatrice se ne salisse nel primo cielo et chom'ella gli solvesse un dubbio per lo suo velocie montare venutogli (c. 176r).

Explicit (Finit): apresso a Beatrice se ne salisse nel primo cielo et chom'ella gli solvesse un dubbio per lo suo velocie montare venutogli (c. 176r).

Note al testo: Il copista inizia a copiare in inchiostro rosso il commento del Falso Boccaccio al Paradiso, ma si interrompe a Par., I 138 per poi ricominciare da Par., I 1 a c. 176v.

cc. 176v-241r (fino a Par., XXXIII 135)

Titolo elaborato: Commento al Paradiso del Falso Boccaccio.

Nomi presenti nel titolo: miser Govanni Bocchaccho da Certaldo poeta laureato (c. 176v).

Incipit (Intitolazione): Questo libro di Paradiso si può dividere in dieci parti principali (c. 176v).

Explicit (Finit): M'era partito da Dio et chosi a‧llui ritornai cholla mia mente et cetera Deo gratias amen (c. 214r).

Explicit (Finit): M'era partito da Dio et chosi a‧llui ritornai cholla mia mente et cetera Deo gratias amen (c. 214r).

Note al testo: La rubrica della cantica fa erroneamente riferimento all’inizio del Purg., ma subito dopo la rubrica del primo canto indica correttamente l’inizio del commento non al Purg. bensì al Par.

Rubriche: volgari e latine (lunghe).

Intitolazione

c. 3r

Commento

Incominciano le chiose di Dante e prima sopra il primo libro chiamato Inferno.

Commento

Incominciano le chiose di Dante e prima sopra il primo libro chiamato Inferno.

c. 96r

Commento

Expliciunt chapitula Purghatori [Inferni] et incipiunt close ditti Purghatorj per dominum Johannem Boccaccim.

Commento

Expliciunt chapitula Purghatori [Inferni] et incipiunt close ditti Purghatorj per dominum Johannem Boccaccim.

c. 176v

Commento

Inchomincia la seconda chanticha de' libro chiamato Purghatorio chomposto et chiosato per miser Govannj Bocchaccio da Certaldo poeta laureato.

Commento

Inchomincia la seconda chanticha de' libro chiamato Purghatorio chomposto et chiosato per miser Govannj Bocchaccio da Certaldo poeta laureato.

Finit

c. 93v

Commento

Expliciunt close Inferni Dantis fatte per dominum Jhovannem Boccacci de Certaldo florentinum poeta. Amen.

Commento

Expliciunt close Inferni Dantis fatte per dominum Jhovannem Boccacci de Certaldo florentinum poeta. Amen.

c. 174v

Commento

Finischono le chiose overo lo scritto del Purghatorio di Dante composto per miser Govanni Bocchaccio poeta da Certaldo. Laldetur etternus Deus.

Commento

Finischono le chiose overo lo scritto del Purghatorio di Dante composto per miser Govanni Bocchaccio poeta da Certaldo. Laldetur etternus Deus.

Decorazione

Progetto decorativo unitario. Progetto completo.

Descrizione generale: l'apparato decorativo del manoscritto, verisimilmente fiorentino, consiste nelle due antiporte del Purgatorio (c. 95v) e del Paradiso (175r) con illustrazioni a piena pagina in inchiostro bruno e lumeggiate a chiaroscuro. Le illustrazioni sono complete e coeve. Ciò si evince dalle cc.

95 e 175, che sono state aggiunte coeve proprio in funzione di antiporta al Purgatorio e al Paradiso; infatti, a c.

174v il copista annota in riferimento alla c. 175r: «In questa faccia dirinpetto

vota vollio far mettere la storia di Paradiso et poi la lasciai et missila in altro foglio» che sarebbe c. 176r, mentre nella c. 175r era stata disegnata l'illustrazione (BOSCHI ROTIROTI 2008, p. 48). Questa annotazione potrebbe riferirsi tanto al disegno del Paradiso quanto all'inizio del commento del Falso Boccaccio alla terza cantica. Nel codice sono inoltre presenti due iniziali di cantica filigranate N e L in blu e filamenti in rosso alle cc. 3r e 176v; un'iniziale di cantica filigranata P in rosso e con filamenti blu a c. 96r; iniziali di canto semplici rosse o blu; iniziali di terzina e di commento toccate di rosso; maniculae in

inchiostro rosso alle cc. 5r, 19v, 25r, 32r, 49r, 61v; maniculae in

inchiostro bruno alle cc. 46r, 62r, 66r, 108v, 110v, 114v, 153v, 162v, 179r,

183v, 231v

Iniziali ornamentali: filigranate. Iniziali di cantica filigranate N e L in blu e filamenti in rosso alle cc. 3r e 176v; iniziale di cantica filigranata P in rosso e con filamenti blu a c. 96r.

Attribuzione: Illustratore: Anonimo fiorentino. L’apparato decorativo va attribuito a un

anonimo conoscitore dello stile di Alessio Baldovinetti e di Francesco di

Antonio del Cherico e realizzato secondo criteri già adottati da Apollonio di

Giovanni e dalla sua cerchia (Danti riccardiani, pp. 66-67). Origine: Firenze. Datazione: sec. XV 3° quarto.

Istruzioni al miniatore: presenti.

c. 95v

Tipologia: Disegno, antiporta.

Tecnica esecutiva: disegno a inchiostro; disegno in inchiostro bruno arricchito con ampie lumeggiature a chiaroscuro.

Attribuzione: L’apparato decorativo, verisimilmente fiorentino, va attribuito a un

anonimo conoscitore dello stile di Alessio Baldovinetti e di Francesco di

Antonio del Cherico e realizzato secondo criteri già adottati da Apollonio di

Giovanni e dalla sua cerchia.

Soggetto: Navicella / Abbraccio tra Dante e Casella / Angelo guardiano davanti alla porta del Purgatorio / Dante e Virgilio dialogano con Catone ai piedi del monte del Purgatorio / Emisfero australe.

Macrosoggetto: Navicella dell'ingegno / Apparizione di Catone / Ingresso nel purgatorio.

Parole chiave: cielo / stelle / Sole / navicella / Dante / Casella / Virgilio / Catone / Angelo guardiano / porta del purgatorio.

Rapporto testo-immagine: Purgatorio I 1-33, II 79-81.

Glossa: didascalie in inchiostro bruno che indicano i nomi dei personaggi illustrati: procedendo dall'alto in basso e da destra verso sinistra, si incontrano le didascalie di «dante», «beatricie» (che in realtà è Casella), «dante», «chatone» e «virgilio».

Livello del testo: storie prime.

Contesto interno: Spiaggia purgatoriale.

Note: L'antiporta raffigura, mediante la tecnica dell'illustrazione simultanea, una navicella, un cielo stellato, una luna stilizzata, il Sole e il vento con fattezze antropomorfe, nonchè alcune scene salienti del Purgatorio: l’abbraccio tra Dante e Casella (Purg II 79-81), che nella didascalia è erroneamente indicato come «beatricie» nonostante la vistosa barba appuntita; il dialogo di Dante e Virgilio con Catone (Purg. I 13-111); l'angelo guardiano della porta del Purgatorio. Dante indossa un abito dottorale moderno in entrambe le scene in cui compare, Catone è abbigliato con una tunica talare e un mantello che gli conferiscono solennità sacerdotale e Virgilio è vestito "alla grecanica" secondo la tipologia del dotto orientalizzante cui si ispirò Apollonio di Giovanni e in modo molto simile alle illustrazioni del cosiddetto Virgilio riccardiano (Ricc. 492). Il disegno dell'angelo richiama invece la pittura e la miniatura fiorentina coeve che hanno i loro massimi rappresentanti in Alessio Baldovinetti e Francesco d'Antonio. In generale, lo stile delle immagini è perfettamente coerente con la data di composizione del codice (1458) (Danti Riccardiani, pp. 66-67).

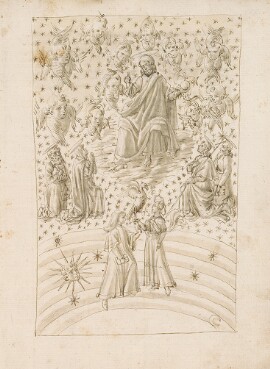

c. 175r

Tipologia: Disegno, antiporta.

Tecnica esecutiva: disegno a inchiostro; disegno in inchiostro bruno arricchito con ampie lumeggiature a chiaroscuro.

Soggetto: Dante e Beatrice ascendono verso Cristo circondato da serafini e adorato da Maria, san Pietro e altri due santi.

Macrosoggetto: Ascesa all’Empireo / Glorificazione di Maria / Contemplazione di Dio / Sorriso di Beatrice.

Parole chiave: Cristo / serafini / Madonna / San Pietro / santi del Paradiso / Dante e Beatrice / libro / cieli del Paradiso / cielo stellato / Sole / aquila / aureola poligonale / aureola.

Rapporto testo-immagine: Paradiso I 1-3.

Livello del testo: storie prime.

Contesto interno: Empireo - Candida rosa.

Istruzioni al miniatore: Posizione: Seconda metà della carta. Trascrizione: In questa faccia dirinpetto vota vollio far mettere la storia di paradiso et poi La lasciai et missila in altro foglio. Rapporti con il progetto: In rapporto con l'antiporta del "Paradiso" a c. 175r. Note: L'annotazione del copista potrebbe riferirsi tanto all'inizio del commento del Falso Boccaccio alla terza cantica, che in effetti inizia a copiare a c. 176r, sia all'antiporta del "Paradiso", collocata a c. 175r. La seconda ipotesi non appare del tutto improbabile se si pensa non solo alle numerose occorrenze di "storia", "istoriato" e "istoriare" nei significati di 'illustrazione' e 'illustrare/illustrato' rintracciate in testi (soprattutto toscani) a partire dalla fine del XIII sec. (cfr. le forme di "storia", "istoriare" e "istoriato" nel Corpus OVI), ma anche a due casi molto simili di annotazioni per il copista e/o il miniatore presenti in altri due manoscritti. Nel primo codice, il fr. 823 della Bibliothèque Nationale de France (che tramanda il "Pèlerinage de la vie humaine" di Guillaume de Deguileville), il copista chiede al miniatore (Remiet) di lasciare lo spazio bianco perché vuole apporre lui l'immagine: «Remiet, ne faites rien cy; car je y ferai une figure qui y doit estre» (cfr. Alexander 1992, p. 166 nota 50 ; Avril 1969, pp. 307-08 ; Berger Durrieu 1893, pp. 26-27 ; Camille 1985, pp. 11, 107 ; Delisle Fastes n. 294 ; Toubert 1990, pp. 417-20). Nel secondo manoscritto, l'Italicus 1 della Biblioteca Universitaria di Budapest (altro testimone della "Commedia"), un’indicazione a c. 61r recita «lasa II verçele de soto» ed essa potrebbe riferirsi sia al miniatore sia al copista del codice.

Note: L'antiporta raffigura, mediante la tecnica dell'illustrazione simultanea, alcune immagini cardine del Paradiso: i cieli del Paradiso e il Sole con volto umano; Dante (che tiene un libro in mano) e Beatrice coronata (sulla cui mano destra è posata un'aquila ad ali aperte, simbolo del potere di Dio in terra) che godono della contemplazione di Cristo; Cristo benedicente (Par. I 1-3), con il globo crucigero nella mano sinistra e la mano destra "parlante" (emblema della sua autorità sugli uomini), che è circondato da sei Serafini (rappresentati come dei putti con sei ali), la Madonna coronata, San Pietro con in mano le chiavi e altri due santi con aureola. Queste ultime quattro figure sono inginocchiate. Dante indossa un abito dottorale moderno, mentre la veste di Beatrice, del tutto al di fuori rispetto ai canoni della moda trecentesca, ricorda molto le rivisitazioni classiche già sperimentate da Apollonio di Giovanni e la sua cerchia. Anche in questo caso, le illustrazioni sono perfettamente coerenti con la data di composizione del codice (1458) (Danti riccardiani, p. 67).

Bibliografia

Bibliografia manoscritto: Batines 1845-46, to. I, pp. 640-43 nr. 1, to. II, pp. 82-83 nr. 147; Roddewig 1984, pp. 131-32 nr. 315; Chiose sopra Dante; Danti Riccardiani, pp. 66-7 nr. 18; Manoscritti della Riccardiana, p. 7 nr. 8; Mazzanti 2003; Bellomo 2004, p. 186 nr. 5; Boschi Rotiroti 2008, pp. 48-50 nr. 18; Censimento I, to. I, pp. 181-86; Censimento I, to. II, pp. 769-70 nr. 360.

Autore/i della scheda (sezione MOL): Francesca Spinelli

Autore/i della scheda (sezione IDP): Francesca Spinelli