Firenze, Biblioteca Riccardiana, 1037

Permalink:

IIIF manifest:

CNMD/0000249971 Roddewig/323 CCD/364

Manoscritto misto, guardie cartacee; sec. XVin., data desumibile; Firenze; cc. III + 182 + II; cartulazione coeva (1-10) in inchiostro bruno nel margine inferiore, che non computa la prima carta del fascicolo, membranacea; altra cartulazione quattrocentesca (1-182) in inchiostro bruno nell’angolo superiore esterno, affiancata da una moderna a partire da c. 101 poiché il cartulatore antico scrive 1001 per 101 fino a 10082 per 182; la stessa cartulazione moderna si trova già alle cc. 1 e 38 dove è assente quella precedente, mentre la affianca alle cc. 8 e 52. c. 38 è parzialmente strappata, causando la perdita di Inf., IX 64-82, 89-111 e relativo commento.

Stato di conservazione: buono. tracce di macchie e foxing, parzialmente danneggiati i margini delle carte. diverse carte hanno subìto lacerazioni e mutilazioni.

Dimensioni: mm 296 x 220 (c.). Taglia: 516 (medio-piccola). Proporzione: 0.74.

Filigrane: Filigrana di tre tipi diversi: testa di cervo non somigliante a nessuno dei tipi dei repertori, tour simile a Briquet 15864, monts simile a Briquet 11718.

Fascicolazione: 1/12, 2/14, 3-15/12. Fascicolo prevalente: 6 bifogli (senione).

Righe: rr. 29// ll. 28. Scrittura sotto la riga di testa.

Tecnica di rigatura: a piombo (per singole facciate) e a secco (per singole carte). A partire dal fascicolo 13 (c. 147r) viene tracciata, esternamente al quadro di giustificazione totale, una doppia giustificazione di circa mm 8 che serve nel recto a contenere le iniziali di terzina, fin qui sporgenti.

Specchio rigato: variabile, per testo con commento. 50 [164] 83 × 43 [120,5] 45 (c. 16r, solo commento); 43 [84] 177 × 40 [75] 102 e 43 [170] 82 × 40 [125] 48 (c. 27r, testo e commento); 41 [163] 86 × 35 [105] 36 e 64 [150] 83 × 135 [30] 49 (c. 47r, testo e commento).

Disposizione del testo: monocolonnare con commento a cornice irregolare; bicolonnare con testo su colonna a e commento su colonna b; monocolonnare con solo testo o solo commento.

Richiami: al centro del margine inferiore, abbelliti con fregi in inchiostro bruno.

Legatura: 1801-1900. Assi in cartone. Coperta in pelle, altro, Coperta in pelle e finta pelle. Decorata oro, Filetti impressi in oro. Legatura ottocentesca di mm 310 × 230 in mezza pelle impressa in oro su piatti in cartone ricoperti di finta pelle rossa. Dorso a cinque nervi rilevati. Nel secondo tassello del dorso, titulus impresso in oro («DANTE / DIVINA COMMEDIA / COL COMMENTO / DEL / FALSO BOCCACCIO»); nel quinto tassello del dorso, data di copia del codice («SEC. XV»); nell’ultimo tassello del dorso, etichetta cartacea della biblioteca con segnatura pregressa («O. I. 19») e attuale («1037»). Nel margine superiore sinistro della controguardia anteriore, etichetta cartacea della biblioteca con l’attuale segnatura.

Tipologia grafica: Mano 1: littera textualis (Inferno cc. 1r-73r, commento cc. 1r-73r). Mano 2: mercantesca (Inferno cc. 73v-182r, commenti cc. 73v-182r). Mano 3: littera textualis (postille irrelate cc. 1v-174v).

Storia del manoscritto: Alle c. 2r e 182v una mano coeva all’allestimento del codice verga due note di possesso, riconducibili a un tale Giovanni Antonio di Raffaello: «Joantonjo di raffaell» e «Joantonj Joantonjo di Raffallo Domjno Anto». Il manoscritto risulta poi in possesso di un artigiano, un certo Drea fabbro: «quessto libro è di Drea fabro» (c. 124r).

Nel margine superiore destro di c. IIr, segnature attuale e pregressa («1037 / O. I. 19») in inchiostro bruno. A c. IIIr, indicazioni ottocentesche in inchiostro bruno riguardanti il contenuto del manoscritto («L’Inferno della / Commedia di Dante, col Comento volgare d’Incerto, / Capitolo di Jac(op)o figl(i)o di Dante, e / Capitolo di M. Busone da Gobbio / sopra la d(ett)a Commedia»). In basso, ulteriori indicazioni filologiche in inchiostro bruno di altre due mani ottocentesche («Questo Comento è lo stesso, che è nel Codice, intitolato. / Dante colle Chiose del Boccaccio; ma questo esem=/ plare è migliore. Il cod. indicato ha il num. 1028, che / abbraccia tutte e tre le cantiche»)

Il codice venne spogliato dal Vernon per l’edizione del Falso Boccaccio del 1846. Le varianti del manoscritto vennero registrate a piè di pagina dell’edizione, che si servì come testo-base del Riccardiano 1028. Il codice pervenne infine alla famiglia Riccardi.

Segnature antiche: Sul dorso e a c. IIr segnatura pregressa «O. I. 19».

Osservazioni:

Scrittura e mani: Mano 1: progetto originario. Mano 2: aggiunta al progetto originario. Mano 3: aggiunta al progetto originario La mano 1 e la mano 2, quattrocentesche, copiano il testo dell’Inferno e dei commenti, mentre una terza mano, posata ma che poi rivela sempre più la sua matrice mercantesca, verga sporadiche postille volte per lo più a paragrafare e a riassumere il testo del Falso Boccaccio. Integrazioni marginali al testo del commento alle cc. 1v, 69v, 96v, 133v. Correzioni interlineari nel commento e un’aggiunta in margine al testo a c. 131v. Notabilia alle cc. 46v e 60r. Nel caso del testo copiato dalla mano 1 (quindi fino a c. 73r), sono maiuscole (ma non smarginate) anche tutte le altre iniziali di verso. Iniziali di commento maiuscole. Prove di penna e scarabocchi alle cc. 1r, 71v, 72r, 104v, 146v, 179v-182v.

Scrittura e mani: Mano 1: progetto originario. Mano 2: aggiunta al progetto originario. Mano 3: aggiunta al progetto originario La mano 1 e la mano 2, quattrocentesche, copiano il testo dell’Inferno e dei commenti, mentre una terza mano, posata ma che poi rivela sempre più la sua matrice mercantesca, verga sporadiche postille volte per lo più a paragrafare e a riassumere il testo del Falso Boccaccio. Integrazioni marginali al testo del commento alle cc. 1v, 69v, 96v, 133v. Correzioni interlineari nel commento e un’aggiunta in margine al testo a c. 131v. Notabilia alle cc. 46v e 60r. Nel caso del testo copiato dalla mano 1 (quindi fino a c. 73r), sono maiuscole (ma non smarginate) anche tutte le altre iniziali di verso. Iniziali di commento maiuscole. Prove di penna e scarabocchi alle cc. 1r, 71v, 72r, 104v, 146v, 179v-182v.

Descrizione interna

cc. 1r-175v

Autore: Alighieri, Dante <1265-1321>.

Titolo identificato: Commedia. Inferno ( ).

Incipit (Intitolazione): [N]el meçço del camin di nostra vita (c. 1r).

Explicit (Finit): Et quindi uscimo a riveder le stelle (c. 175v).

Explicit (Finit): Et quindi uscimo a riveder le stelle (c. 175v).

Note al testo: La c. 38 è parzialmente strappata, il che ha causato la perdita di Inf. IX 64-82, 89-111 e relativo commento. Sono stati saltati Inf. XXXIV 13-15 (c. 172r); a c. 116v sono state lasciate sedici righe in bianco.

cc. 1r-175r

Titolo elaborato: Commento all’Inferno del Falso Boccaccio.

Incipit (Intitolazione): El nostro autore divide questo primo capitulo della Comedia d’Inferno in quatro parti gienerali (cc. 1r-1v).

Explicit (Finit): Qui risponde Virgilio a Dante asolvendogli la sua dimanda così dicendo come dice fine alla fine di questo capitolo infernale. AMEN (c. 175r).

Explicit (Finit): Qui risponde Virgilio a Dante asolvendogli la sua dimanda così dicendo come dice fine alla fine di questo capitolo infernale. AMEN (c. 175r).

Note al testo: Segni di richiamo alle cc. 102v, 103v e 105v, che servono per riordinare due paragrafi del commento il cui ordine è invertito.

cc. 176r-178v

Titolo identificato: Divisione di Jacopo Alighieri ( ).

Incipit (Intitolazione): O voi che siete del verace lume (c. 176r).

Explicit (Finit): Nel mezzo del camin di nostra vita (c. 178v).

Explicit (Finit): Nel mezzo del camin di nostra vita (c. 178v).

cc. 178v-182r

Titolo identificato: Capitolo sulla Commedia di Bosone da Gubbio ( ).

Incipit (Intitolazione): Però che sia più frutto et più diletto (c. 178v).

Explicit (Finit): Fortificando la christiana fede (c. 182r).

Explicit (Finit): Fortificando la christiana fede (c. 182r).

Rubriche: volgari e latine (lunghe).

Intitolazione

c. 1r

Inferno

Incomincia il primo canto de la prima cantica de la Comedia di Dante Allechieri di Firençe la quale è decta Inferno: nel quale canto l'autore fa proemio a tucta l'opera trovando Vergilio come nel texto appare: capitulum primum cantus primus.

Inferno

Incomincia il primo canto de la prima cantica de la Comedia di Dante Allechieri di Firençe la quale è decta Inferno: nel quale canto l'autore fa proemio a tucta l'opera trovando Vergilio come nel texto appare: capitulum primum cantus primus.

Decorazione

Iniziali ornamentali: filigranate. Iniziali di canto (a partire da Inf. II) e degli altri due testi trascritti filigranate alternamente blu con filamenti rossi e rosse con filamenti viola.

Attribuzione: Illustratore: Anonimo fiorentino. Le illustrazioni (almeno per quanto riguarda quella nel margine superiore di c. 1r) riconducono alla cerchia di

Apollonio di Giovanni e dei suoi collaboratori . Origine: Firenze. Datazione: sec. XV 2ª metà.

c. 1r

Pagina incipitaria dell'Inferno

Tipologia: Disegno, margine superiore.

Tecnica esecutiva: disegno a inchiostro.

Soggetto: Dante scappa dalle tre fiere verso Virgilio.

Macrosoggetto: Dante nella selva / Tre fiere / Apparizione di Virgilio.

Parole chiave: selva / colle / fiere / Leone / lupa / lonza / Dante / paura / incontro tra Dante e Virgilio / Virgilio.

Rapporto testo-immagine: Inferno I 31-99.

Livello del testo: storie prime.

Contesto interno: Selva.

Note: Il disegno, raffigurante Dante (vestito con un elegante abito dottorale) nella selva spaventato per le tre fiere (rappresentate di profilo) e l'apparizione di Virgilio (con una lunga tunica, la barba fluente e l'alloro poetico), è stato avvicinato alla grande fioritura della pittura cortese del sesto decennio del XV sec., con particolare riferimento ai lavori di Apollonio di Giovanni (Danti riccardiani, p. 65).

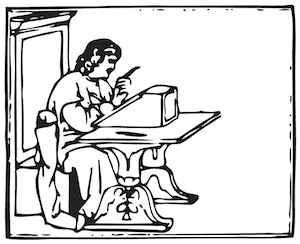

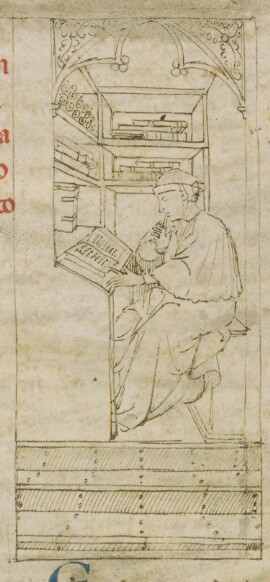

Pagina incipitaria dell'Inferno

Tipologia: Disegno, margine esterno.

Tecnica esecutiva: disegno a inchiostro.

Soggetto: Dante allo scrittoio compone il poema.

Macrosoggetto: Dante autore.

Parole chiave: Dante / autore / scrittoio / poema.

Rapporto testo-immagine: Inferno.

Note: Il disegno, incorniciato come un quadro (decorato sopra da un arco trilobato), raffigura Dante autore (vestito con l'abito dottorale) nel suo studiolo, seduto allo scrittoio e intento a comporre il poema. Sugli scaffali sono riposti ordinatamente codici e rotoli. Lo stile dell'illustrazione è caratterizzato da tratti antichizzanti e ricorda molto il celebre disegno con il ritratto di Petrarca di Darmstadt (Danti riccardiani, pp. 65-66).

Pagina incipitaria dell'Inferno

Tipologia: Disegno, margine esterno.

Tecnica esecutiva: disegno a inchiostro.

Soggetto: Dante allo scrittoio compone il poema / Fiere.

Macrosoggetto: Dante autore / Tre fiere.

Parole chiave: Dante / fiere / Leone / lonza.

Rapporto testo-immagine: Inferno I 31-60.

Livello del testo: storie prime.

Contesto interno: Selva.

Note: Una mano, diversa da quella che realizza i due disegni principali, tenta qui di ricalcare il profilo di Dante seduto allo scrittoio e di due delle tre fiere, ossia il leone e la lonza.

Pagina incipitaria dell'Inferno

Tipologia: Disegno, nella colonna di testo.

Tecnica esecutiva: disegno a inchiostro.

Soggetto: Dante con un libro in mano.

Macrosoggetto: Dante autore.

Parole chiave: Dante / libro / autore.

Rapporto testo-immagine: Inferno.

Livello del testo: storie prime.

Note: Una mano, diversa da quella che realizza i due disegni principali, traccia un disegno di Dante autore a mezzo busto vestito con l'abito dottorale. Il poeta regge nella mano destra un libro (probabilmente la Commedia), mentre la mano sinistra è disegnata come fosse una "mano parlante", la quale simboleggia l'autorità del personaggio.

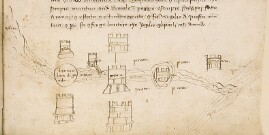

c. 94r

Tipologia: Disegno, margine inferiore.

Tecnica esecutiva: disegno a inchiostro.

Soggetto: Paesaggio del lago di Garda.

Rapporto testo-immagine: Inferno XX 61-81.

Glossa: didascalie ai vari elementi che compaiono nel disegno: «apennino», «mencio», «garda», «benaco laco di garda», «trento», «bergamo», «pescara», «prata», «mencio», «prata», «mantova», «prata», «prata», «gover[l]ono» (in realtà Governolo), «po», «po».

Livello del testo: storie seconde.

Contesto interno: IV bolgia - Maghi e Indovini.

Note: Il disegno rappresenta il paesaggio che sorge attorno al lago di Garda (chiamato anticamente Benaco), di cui parla Virgilio in riferimento all'origine di Mantova. Si distinguono, in particolar modo, l'Appennino sulla sinistra e alcune fortezze (Trento, Bergamo, Pescara, Mantova, Governolo) bagnate dal Mincio, che sfocia poi nel Po.

Stemma: C. 147r, 182v, Medici, Firenze. Disegno stilizzato dello stemma della famiglia Medici.

Bibliografia

Bibliografia manoscritto: Batines 1845-46, to. I, p. 644 nr. 3, to. II ,pp. 78-79 nr. 138; Chiose sopra Dante; Petrocchi 1966-67, p. 528; Roddewig 1984, p. 136 nr. 323; Danti Riccardiani, pp. 65-66; Mazzanti 2003; Bellomo 2004, pp. 70, 187 nr. 13, 198; Rotiroti 2008, pp. 61-62; Censimento I, to. I pp. 181-186; Censimento I, to. II, pp. 775-776 nr. 364.

Autore/i della scheda (sezione MOL): Francesca Spinelli

Autore/i della scheda (sezione IDP): Francesca Spinelli