Firenze, Biblioteca nazionale centrale, II.I.49

Permalink:

IIIF manifest:

CNMD/0000249981 Roddewig/21 CCD/290

Manoscritto cartaceo, guardie cartacee; 1393, data espressa a c. 68r; Firenze; cc. VI + 122 + I; numerazione moderna in inchiostro, in cifre arabiche nel margine superiore esterno del recto delle carte 1-121, numerata 1bis la seconda carta; bianche le cc. 67r-v.

Dimensioni: mm 295 x 220 (c.). Taglia: 515 (medio-piccola). Proporzione: 0.75.

Fascicolazione: 1/4, 2/2, 3-5/12, 6/10, 7-8/8, 9-11/12, 12/10, 13/8. Fascicolo prevalente: 6 bifogli (senione).

Righe: rr. 2 / ll. 85.

Tecnica di rigatura: a colore.

Disposizione del testo: bicolonnare.

Richiami: al centro del margine inferiore.

Legatura: 1601-1700. Assi in cartone. Coperta in pelle.

Tipologia grafica: Mano 1: bastarda (commenti e capitoli in terza rima, cc. 1r-121v).

Storia del manoscritto: Codice verosimilmente esemplato a Firenze alla fine del XIV secolo. Alla c. IIr: «Ex libris deletae Academiae Tursureorum (n.6) anno 1783 Petri Leopoldi magni Etruriae iussu additis». A c. 68r, all'inizio del commento del Paradiso, si legge: «Al nome di Dio, amen, e della Vergine madre Madonna sancta Maria et di tutt'i suoi benedetti santi, amen. Anno Domini MCLXXXXIIJ die x° mense novembris, qui comincia la dispositione del primo libro di Dante Alighieri di Firenze il quale tratta di quelli che sono». Sulla controguardia anteriore, l'etichetta dell'attuale collocazione (presente anche sul dorso), l'indicazione della provenienza «Crusca nr. 29» e quella della precedente segnatura magliabechiana. Timbri della Biblioteca Medicea Laurenziana alla c. 1r.

Segnature antiche: Crusca nr. 29 Magl. Cl. VII 1234.

Data di entrata in biblioteca: 1783.

Osservazioni:

Scrittura e mani: Mano 1: progetto originario. Tale mano, di modulo molto piccolo, presenta elementi grafici tipici della mercantesca.

Scrittura e mani: Mano 1: progetto originario. Tale mano, di modulo molto piccolo, presenta elementi grafici tipici della mercantesca.

Descrizione interna

cc. 1r-5v

Titolo elaborato: Tavola.

cc. 6r-29v

Altri nomi: Falso Boccaccio, commentatore.

Titolo identificato: Commento all'Inferno ( ).

Incipit (Intitolazione): Nel meçço del chamin di nostra. Il vostro poeta divide questo primo capitolo in quatro parti (c. 6r).

Explicit (Finit): Qui risponde Vergilio a Dante e sì gli asolve la sua dimanda e chavandolo del suo dubbio così dicendo: "Ed elli a mme tu immagini anchora" (c. 29v).

Explicit (Finit): Qui risponde Vergilio a Dante e sì gli asolve la sua dimanda e chavandolo del suo dubbio così dicendo: "Ed elli a mme tu immagini anchora" (c. 29v).

cc. 30r-66v

Altri nomi: Della_Lana, Iacopo <ca. 1290-ca. 1365>, commentatore. Ottimo, commentatore.

Titolo identificato: Commento al Purgatorio ( ).

Note: interpolato con Ottimo Commento a Purg., VII 64-XXI 33.

Note: interpolato con Ottimo Commento a Purg., VII 64-XXI 33.

Incipit (Intitolazione): Per chorrer. L'autore in questa seconda parte della presente Commento intende trattare (c. 30r).

Explicit (Finit): d'ascendere a quelle stelle che sono inlummate da l'etterno sole il quale vive et rengna per infinita sechula seculorum (c. 66v).

Explicit (Finit): d'ascendere a quelle stelle che sono inlummate da l'etterno sole il quale vive et rengna per infinita sechula seculorum (c. 66v).

cc. 68r-120r

Altri nomi: Della_Lana, Iacopo <ca. 1290-ca. 1365>, commentatore. Ottimo, commentatore.

Titolo identificato: Ottimo Commento al Paradiso ( ).

Note: interpolato con il Commento di Iacomo della Lana a Par., XXVIII 79-XXXIII.

Note: interpolato con il Commento di Iacomo della Lana a Par., XXVIII 79-XXXIII.

Incipit (Intitolazione): La gloria. Poichè l'autore à trattato nelle due precedenti parti (c. 68).

Explicit (Finit): et tengno di niuno valore sì chome fedel christiano puro et verace che (c. 120r).

Explicit (Finit): et tengno di niuno valore sì chome fedel christiano puro et verace che (c. 120r).

c. 120rb

Autore: Della_Lana, Iacopo <ca. 1290-ca. 1365>.

Titolo identificato: Credo Piccolo ( ).

Incipit (Intitolazione): Credo in una santa trinitade (c. 120r).

cc. 120vb-121ra

Autore: Della_Lana, Iacopo <ca. 1290-ca. 1365>.

Titolo identificato: Divisione ( ).

Incipit (Intitolazione): O voi che siete dal veracie lume (c. 120v).

Explicit (Finit): Nel meço del camino de la sua vita (c. 121r).

Explicit (Finit): Nel meço del camino de la sua vita (c. 121r).

c. 121r

Autore: Bosone da Gubbio <sec. 13. ex.-ca. 1349>.

Titolo identificato: Capitolo sulla Commedia ( ).

Incipit (Intitolazione): Però che ssia più frutto o più diletto (c. 121r).

Explicit (Finit): Fortifichando la christiana fede (c. 121r).

Explicit (Finit): Fortifichando la christiana fede (c. 121r).

c. 121v

Autore: Alighieri, Dante <1265-1321>.

Altri nomi: Della_Lana, Iacopo <ca. 1290-ca. 1365>, commentatore.

Titolo elaborato: Inf., I 100-105.

Incipit (Intitolazione): Perchè l'autore ha ffatto menzione di quella lupa la quale figurata è per l'avariça [...]. Molti sono gli animali a cchiu s'amolglia [...]. Onde è da sapere che l'autore vuol dire che questa avariça (c. 121v).

c. 66v

Titolo elaborato: Sonetti caudati.

Incipit (Intitolazione): Io ora regno s’alla Fortuna piacie (c. 66v).

Incipit (Intitolazione): Io regno in questo mondo con onore (c. 66v).

Incipit (Intitolazione): I’ regna’ di tempo una gran quantitade (c. 66v).

Incipit (Intitolazione): I’ son come vedete sanza regno (c. 66v).

Incipit (Intitolazione): I’ son Fortuna che ’nperadori, re (c. 66v).

Incipit (Intitolazione): Io regno in questo mondo con onore (c. 66v).

Incipit (Intitolazione): I’ regna’ di tempo una gran quantitade (c. 66v).

Incipit (Intitolazione): I’ son come vedete sanza regno (c. 66v).

Incipit (Intitolazione): I’ son Fortuna che ’nperadori, re (c. 66v).

Rubriche: volgari (lunghe).

Intitolazione

c. 68r

Commento

Al nome di Dio amen, e della Vergine madre Madonna sancta Maria et di tutt’i suoi benedetti santi, amen. Anno Domini MCCCLXXXXIIJ die X mense novembris. Qui comincia la dispositione del primo libro di Dante Alighieri di Firenze il quale tratta di quelli che sono.

Commento

Al nome di Dio amen, e della Vergine madre Madonna sancta Maria et di tutt’i suoi benedetti santi, amen. Anno Domini MCCCLXXXXIIJ die X mense novembris. Qui comincia la dispositione del primo libro di Dante Alighieri di Firenze il quale tratta di quelli che sono.

Decorazione

Progetto decorativo unitario.

Descrizione generale: disegni esplicativi alle cc. 32v, 33r, 46v, 115v; iniziali di paragrafo previste ma non realizzate

Attribuzione: Illustratore: anonimo. Origine: Italia. Datazione: sec. XIV exeunte - XIV exeunte.

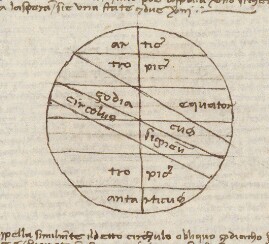

c. 32v

Tipologia: Diagramma: altro.

Tecnica esecutiva: disegno a inchiostro.

Soggetto: Raffigurazione geometrica dello sviluppo dell'anima.

Parole chiave: anima.

Rapporto testo-immagine: Purgatorio IV 1-12.

Glossa: In questo Capitolo fa menzione di V cose; la prima, di tollere via uno dubbio, del quale è oppinione, se l'uomo avea tre anime, cioè vegetativa, sensitiva, e razionale, o pure una sola che avesse queste tre potenzie in sè; la seconda cosa, che denota grandissima arduità di caminare per quello luogo; la terza cosa, sì denota lo sito della contrada, dove ello era per consolazione; la quarta cosa dice, che in quello luogo sono anime, le quali furono nel mondo negligenti, e solo al fine della sua vita si dierono a fare cose meritorie; la quinta si è, come per [orazione] di persona, che sia in grazia, si libera la pena di quello luogo. Circa, la prima cosa, si è da sapere che fu oppinione, che nell'uomo fosse tre anime, la prima fosse vegetativa, per la quale l'uomo acrescese, e ricevesse alimento; la seconda fosse anima sensitiva, la quale sopravenisse nel feto nel ventre della madre, sì tosto come il corpo è organato, cioè come lo corpo ha occhi, naso, nervi ec.; la terza fosse intellettiva, la quale sopravenisse all'uomo quando è in atto da intendere e di conoscere; e così per questa oppinione si accendeva la intellettiva sopra la vegetativa, e la razionale sopra la sensitiva e vegetativa. Ora, se questo fosse, seguiterebbe, che se in uno medesimo stante l'anima vegetativa farebbe sua virtù, o vero opererebbe sua possanza per sè, e così in uno medesimo stante l'uomo crescerebbe, e distinguerebbe bianco da nero, e speculerebbe per sè scienzia; la quale conseguenzia vuole dire l'Autore, che non può essere, e però li dice errore: chè dice, che tanto era sollicito a quello che li dicea Manfredi predetto, che l'anima sensitiva non si acorgea che 'l Sole era già cinquanta gradi salito sopra l'Orizzonte. E però dice, che quando una delettazione, o uno dolore sopraviene all'anima, essa la comprenda, si tutta è legata pure ad uno solo atto; sì che appare, che quando una cosa è così legata, sia pure una, ma ha tre possanze. Come ella viene in tale perfezione, Tomaso chiaro lo tratta nella prima parte, questione e 'l Filosofo, terzo de Anima, e' fanne una cotale demostrazione: che lo feto, nel principio della sua generazione, sia animale vegetativo, e asomiglialo al pentangolo; e così come nel pentangolo è 'l quadrangolo e 'l triangolo, e non si disuona; così l'anima razionale ha la possanza sensitiva, e vegetativa, e non si disuona, sì come appare nella presente figura. (Ottimo II, Purg. IV, nota).

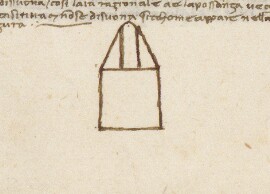

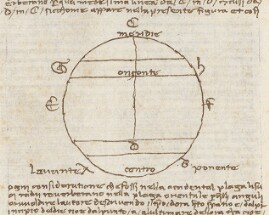

c. 33r

Tipologia: Diagramma: altro.

Tecnica esecutiva: disegno a inchiostro.

Soggetto: Schema del corso del sole nei due opposti emisferi.

Macrosoggetto: Schema astronomico.

Rapporto testo-immagine: Purgatorio IV 55-84.

Glossa: Alla terza cosa, nella quale discrive quello sito, del quale fa menzione per costellazione, si è da sapere, che l'ottava spera sì ha due poli, sopra li quali ella si volge, l'uno è appellato polo Artico per una costellazione, che è appresso, che è appellata arctos greco, in latino ursa; lo quale polo si è quello, che comunemente veggiono quelli, che abitano in su la parte scoperta della terra chiamata abitabile; l'altro polo si è appunto in opposito di quello, ed è appellato Antartico, quasi contra l'Artico. Ora è di necessità che s'è 'l Cielo in CCCLX parti, come lo parte l'astronomia, che da l'uno polo all'altro sia CLXXX parti, perciò che a ogni cosa che si muove circulare in se medesima, come fa lo Cielo, conviene essere due luoghi oppositi, li quali stanno in quiete, come pruova il Filosofo nell'ottavo della Fisica. Ora tra questi due poli apunto nel mezzo s'è uno circulo equidistante di ciascuno d'essi per LXXXX parti, e cigne la predetta ottava spera d'atorno atorno e appellato nella predetta parte d'astronomia equatore è uno circulo nella predetta ottava spera, il quale si è equidistante al detto Equatore, e per consequens equidistante al detto polo, ed è appellato Tropico estivale; perciò che quando il Sole perviene ad esso, el s'avicina tanto alla regione abitabile, ch'elli fa state. Così similemente dal predetto Equatore verso lo polo Antartico per LXXIIIJ parti si è nella predetta spera un altro circulo, il quale è equidistante al detto Equatore, e sì al predetto polo, ed è appellato Tropico jemale; perciò che quando lo Sole tocca quello per la sua elongazione, noi abbiamo verno. Ora è da sapere, che 'l Sole fa lo suo corso per uno circulo obliquo, il quale cigne la predetta spera d'atorno atorno, e tocca uno delli estremi de lo circulo, o vero Tropico estuale; l'altra estremità, ch'è opposita a questa, tocca lo Tropico iemale. Ora perchè l'Equatoro è tra questi due Tropici, di necessitate questo circulo obbliquo li conviene toccare in due luoghi oppositi, il quale quando il Sole è in quelli sì tocca l'Equatoro, e perciò s'adequa il dì con la notte. Ora appella tutta quella regione del Cielo l'Autore, che è tra li detti Tropici estate, e la parte di ciascuno polo appella verno, sì che in tutta la spera si è una state, e due verni. Appella similemente il detto circulo obbliquo Zodiaco, sì come è chiamato in astronomia. Ora è così: che sì come è detto nel XXIIIJ Capitolo dello Inferno, la terra abitabile si è dal lato del polo Artico, tra esso e la state; e' conviene sempre a quello che è nella terra abitabile, e sta volto verso l'Oriente, che 'l raggio del Sole lo fiera dal destro, perciò che 'l Sole non li passa per lo gienit. Gienit si è quello punto del Cielo, che apunto è perpendicularmente sopra il capo del consideratore. Ora conviene adunque de necessità, che se 'l consideratore guarda questo verso Oriente, e elli è ferito dalli raggi del Sole dal sinistro lato, che sia opposito della terra abitabile così tra la state e 'l polo Antartico, come lo primo tra la state e 'l polo Artico, il quale sì è appellato Aquilone. Ora è così: sia in che parte voglia il Sole, lo Equatoro è tra lui e 'l verno dello Antartico; e s'egli è ne' segni australi, lo Equatoro è tra lui e 'l verno dello Artico polo, li quali distanti pone l'Autore nel testo, per mostrare solo come lo Equatoro è in mezzo tra li due poli. Fa poscia menzione di due favole poetiche, che l'una si è di Castor e Poluce, come sono le costellazioni di due fratelli; l'altra si è la favola di Feton, come diremo nella esposizione del testo. Alla IV e V cosa diremo come appare nella esposizione del testo. (Ottimo II, Purg. IV, nota).

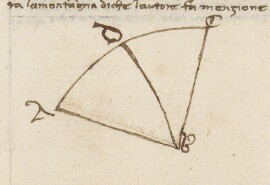

Tipologia: Diagramma: schema purgatorio.

Tecnica esecutiva: disegno a inchiostro.

Soggetto: Schema esemplificativo della ripidità del monte del Purgatorio.

Rapporto testo-immagine: Purgatorio IV 40-42.

Glossa: Qui vuole demostrare per demostrazione l'altezza di quella montagna, e dice che la costa era più superba, ch'è da mezzo quadrante a centro listra, cioè linea; sì che tanto era retto, quanto una linea equidista dalla linea perpendiculare alla base, sì come appare nella presente figura. E acciò che meglio s'intenda, sia lo punto b contro alla linea ab sia lo basso e la linea ab sia lo perpendiculare d, manifesto appare che la circunferenza ab sia uno quadrante ora a dividere la linea della circunferenza per mezzo nel punto d entra una lista o vero linea da d al b; segue che a dimostra la elevazione del mezzo quadrante. Ed in cotale altezza era la montagna di che l'autore fa menzione. (Ottimo II, Purg. IV 40-42).

c. 46v

Tipologia: Diagramma: altro.

Tecnica esecutiva: disegno a inchiostro.

Soggetto: Schema del corso del sole.

Rapporto testo-immagine: Purgatorio XV 1-6.

Glossa: Ad isposizione di questa parola, che discrive l'ora del presente tempo, si è da sapere, che come appare nello raguardare nostro, i raggi del Sole reverberano in cielo, della quale reverberazione nasce uno angolo circa il centro della terra; e tanto quanto il Sole sale più su l'orizzonte della parte orientale, tanto si rimuove la reverberazione delli raggi dello orizzonte occidentale. Or così, quando è alto [45] gradi, li raggi non fanno angulo alcuno, ma in se medesimi si rifrangono. E però, sì come il Filosofo tocca nella Metaura, la prima parte dell'aria si è calda, perchè li raggi vi sono doppi: e questo intende del mezzo dì, quando il Sole è salito più che puote. Ed acciò che meglio s'intenda lo essemplo dello Autore, discriveremo uno simile circulo, lo quale arà a dimostrare l'emisperio nostro. E nel punto d'oriente poremo A; nel punto d'occidente porremo B; nel punto di mezzo giorno poremo C; nel punto dove è la terra porremo D: di che quando il Sole è in punto A, li raggi suoi vanno infino al punto D, e trapassono oltre infino al punto B; sì che qui non è reverberazione alcuna, quanto a noi che siamo in punto D. Poi ascende, cioè sale per lo semicirculo in fino al mezzo dello spazio, ch'è da punto A a punto C, cioè nel punto E, e manda li suoi raggi al punto D: di che, per la proposizione di sopra, li raggi reverberano nello emisperio occidentale ad iguale angulo DAE che DBF; sì che tanta è la proporzione del circulo da BF, come è da AE. In punto G dico che la reverberazione cade nella occidentale plaga in punto H, e similemente iguale all'angulo DAG conviene essere DBH. Ancora ascende il Sole al punto C, e manda li raggi suoi al punto D: dico per la proposizione detta di sopra, che l'angulo occidentale dee essere iguale all'orientale; che li raggi del Sole necessario si riverberano per quella medesima linea da C in D, e così da D in C, sì come appare nella figura qui di sopra posta. E così in ogni considerazione, che fosse nella occidentale plaga, li suoi raggi riverberano nella orientale plaga per quelli anguli. E vuole dire l'Autore, discrivendo il tempo d'ora: quanto spazio è da principio del dì, cioè dal punto A all'ultimare dell'ora terza, cioè al punto E, e quanto appare della spera del Sole, che sempre è in movimento, e mai non posa, come fanno i fanciulli; tanto è lo spazio del Sole inver' la seconda, cioè dal punto B al punto F: sì che in quella parte era vespro, ed in questa, cioè dove ora recita di suo viaggio, era mezza notte. Sì che mostra, ch'egli in quella regione era tanto volto su per lo monte verso il suo occidente, ch'è a noi 'n levante, che 'l suo vespero era opposito della nostra mezza notte. (Ottimo II, Purg. XV 1-6).

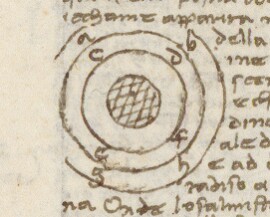

c. 115v

Tipologia: Diagramma: altro.

Tecnica esecutiva: disegno a inchiostro.

Soggetto: Schema della candida rosa.

Macrosoggetto: Candida Rosa.

Rapporto testo-immagine: Paradiso XXXI 1-12.

Glossa: E così, secondo ordine filosofico, avrà dimostrata poetando la figura del Paradiso, secondo sua visione. E acciò che meglio s'intenda tale mutazione di figura di lunga in ritonda, si è da sapere che l'Autore pone il predetto fiume essere una luce in figura lunga, la quale era terminata da due ripe piene di fiori, sì come è in questo esemplo. Sia la linea AB lo stremo della riva de' fiori dall'una parte di fuori, e la linea CD sia lo stremo della riva di quella medesima parte dentro, che termini con la luce; e la linea EF sia l'altro stremo della riva dal lato dentro dall'altra parte, che termini con la luce; e la linea GH sia lo stremo de' fiori della riva dalla parte opposita di AB. Manifesto è, che lo spazio tra la linea AB e la linea CD si è l'una ripa, e lo spazio che è da EF alla linea GH si è l'altra riva; e così lo spazio che è dalla linea CD alla linea EF si è lo fiume, siccome appare nella presente figura. Ora immagina l'Autore, congiugnersi la linea AB con linea GH in circulare figura; e linea CD con linea EF in circulare figura similemente: e così sarà uno spazio ritondo terminato dalla linea CD e dalla linea EF, lo quale sarà lo lume che prima era lungo. E questo appella elli lo fiore della rosa; e così sarà un altro spazio in figura ritonda torniato, terminato dentro dal predetto spazio ritondo, e di fuori dalle linee circulari AB, GH; lo quale spazio elli divide poi per gradi e banchi, o vero foglie, ne' quali elli colloca in singularitade l'anime beate, sì come apparirà nel seguente canto. (Ottimo III, Par. XXXI nota).

Contesto interno: Empireo - Candida rosa.

Bibliografia

Bibliografia manoscritto: Batines 1845-46, vol. I, pp. 607 nr. 31, 628 nr. 14, 644-45 nr. 5; Barlow 1864, p. 35; Rocca 1891, pp. 149 nr. 26, 237 nr 21; Catalogo mostra Laurenziana, p. 35 nr. 37; Mostra di codici Romanzi 1956, p. 134 nr. 69; Ceresi 1965, p. 26 nr. 38; Roddewig 1997, p. 313 nr. 21; Banchi/Stefanin 1998, pp. 44-45 nr. 41; Mazzanti 2003, pp. 20-21; Bellomo 2004, ad indicem; Corrado 2205, PP. XLII-XLIII nr. 9; Censimento I, pp. 699-700 nr. 290.

Autore/i della scheda (sezione MOL): Imma Petito

Revisore/i della scheda (sezione MOL): Fara Autiero

Autore/i della scheda (sezione IDP): Imma Petito