Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut.40.2

Permalink:

IIIF manifest:

CNMD/0000250030 Roddewig/94 Boschi Rotiroti/60 CCD/166

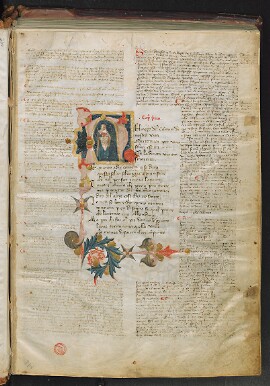

Manoscritto membranaceo, guardie miste; le guardie I, IV e IV' sono membranacee (antiche); le guardie II, III e I'-III' sono cartacee (moderne); fascicoli legati; 1372, data espressa a c. 184r (vedi Storia del manoscritto); Città di Castello, Ricavato dalla sottoscrizione.; cc. IV + 184 + IV; numerazione antica (XIV sec.) in inchiostro scuro in numeri romani nel margine superiore esterno 1-184, spesso rifilata; ultima carta numerata anche modernamente in inchiostro scuro in cifre arabiche; compresenza di numerazione moderna (XIX-XX sec.) al margine inferiore esterno in lapis, in numeri romani nelle carte di guardia e in cifre arabiche da c. 1r a c. 184r; indicazione «11a» al margine superiore esterno di c. 121r; bianca la c. 184v.

Stato di conservazione: sporadiche macchie di umidità e cadute di inchiostro che talvolta rendono difficile la lettura delle chiose; rasure.

Dimensioni: mm 350 x 251 (c.). Taglia: 601 (medio-piccola). Proporzione: 0.72.

Fascicolazione: 1/4, 2/6, 3-13/8, 14-15/10, 16-22/8, 23/10. Fascicolo prevalente: 4 bifogli (quaternione).

Righe: rr. 10-48 / ll. 9-48.

Tecnica di rigatura: A secco con sporadiche tracce di colore.

Specchio rigato: Variabile in funzione dell'estensione del commento a cornice. Es. 39 [245] 66 × 16 [56] 10 [87] 10 [56] 16 (c. 35r).

Disposizione del testo: Monocolonnare con poema al centro e commento talora sulle due colonne laterali, talora a cornice.

Richiami: Al centro del margine inferiore, spesso rifilati.

Legatura: Legatura medicea. Assi in legno. Coperta in pelle, la coperta della legatura è in cuoio rosso. Decorata a secco. Elementi metallici: borchie, cantonali.

Tipologia grafica: Mano 1 (Andrea di Giusto Cenni da Volterra): bastarda cancelleresca (Commedia, cc. 1r-184r e compilazione di chiose volgari e latine derivate da diversi commenti, sistema di richiami dal testo alle chiose, apposizione di varianti testuali e correzioni, postille interlineari e marginali).

Storia del manoscritto: Per il codice: «A[ndrea] Iusti [Cennis de Vulterris] quem scripsi et complevi in Civitate Castelli anno domini M°CCC°LXX°[II], Inditione Xa» (c. 184r); per il testo delle chiose: «Scripte et complete per me Andream Iusti de Vulterris in Civitate Castelli anno domini M°CCC°LXX°, Inditione VIIIa de VI novembris» (c. 184r). La sottoscrizione è erasa ed è solo parzialmente leggibile, tuttavia risulta difficile leggere il nome del copista come trascritto da Bertelli.

Secondo Bertelli, se non si tratta di errore, sono state scritte prima le chiose e poi il testo principale (BERTELLI 2016, p. 460). Secondo Boschi Rotiroti, una delle due datazioni potrebbe essere stata copiata dall'antigrafo (BOSCHI ROTIROTI 2004, p. 96).

Chiose aggiunte fino al 1407 (Ottimo III, p. XCVIII): tra il 1406 e il 1407, infatti, il copista aggiunge il corpus ricavato dal commento all'Inferno di Benvenuto da Imola (GUIDO DA PISA 2009, p. 21). A volte è possibile seguire la stratificazione delle chiose dall'inchiostro, dai segni di paragrafatura e dalla posizione (Censimento I, to. II, p. 587).

Considerando la stratificazione dell'apparato di chiose, la datazione più antica potrebbe riferirsi al termine di una prima fase di trascrizione di testo e chiose, la più recente ad una seconda fase in cui furono aggiunte altre chiose.

Alcuni studiosi individuano due mani che si avvicendano nel codice (cfr. Osservazioni).

Chiose disposte talora su due colonne, talora a cornice. Sistema di richiami dal testo alle chiose (e viceversa) attraverso letterine dell'alfabeto. Sporadiche chiose in volgare.

Rubriche volgari brevi, eccetto alcune sporadiche rubriche più lunghe in Inferno. Alcuni ampi spazi tra i canti, non occupati o parzialmente occupati da rubriche o intitolazioni rubricate. Alcuni sommari rubricati di rosso sui margini esterni (ad esempio alle cc. 13v, 16v, 17r, 24v).

Il copista, Andrea di Giusto Cenni da Volterra, era notaio e intimo amico di Coluccio Salutati. Sono ricondotti alla sua mano il ms. Firenze, BML, Plut.40.2, copia della Commedia e il manoscritto da lui acquistato, Firenze, BML, Strozzi 84, contenente il Chronicon di Frecolfo di Lisieux, in cui appone alcune note manoscritte.

Il foglio IVr contiene uno schema di mano recenziore, forse cinquecentesca; al verso dello stesso, uno schema di mano del copista (Bertelli 2016, p. 460).

Segni e note di lettura.

Il codice fa parte di uno dei 36 items dell'Inventario della Biblioteca Laurenziana curato dai bibliotecari Rondinelli e Valori nel 1589 (BERTELLI 2016, p. 460).

Timbro della Biblioteca Medicea Laurenziana a c. 32r.

Nomi legati alla storia: Cenni, Andrea <sec. 14. 1. metà - post 1407>, copista.

Osservazioni:

Scrittura e mani Mano 1 (Andrea di Giusto Cenni da Volterra): inchiostro scuro per testo principale, scuro e bruno per chiose latine e volgari, inchiostro rosso per alcune chiose volgari, progetto originario, patina linguistica fiorentina tenuemente variegata di forme orientali (Bertelli 2016, p. 8). Boschi Rotiroti individua due mani che si alternano in testo principale e chiose: una α, di Andrea di Giusto Cenni da Volterra, e una β (BOSCHI ROTIROTI 2004, p. 116). La mano che verga il colophon è ritenuta diversa da quella che esempla testo principale e chiose (RODDEWIG 1984, p. 42).

Scrittura e mani Mano 1 (Andrea di Giusto Cenni da Volterra): inchiostro scuro per testo principale, scuro e bruno per chiose latine e volgari, inchiostro rosso per alcune chiose volgari, progetto originario, patina linguistica fiorentina tenuemente variegata di forme orientali (Bertelli 2016, p. 8). Boschi Rotiroti individua due mani che si alternano in testo principale e chiose: una α, di Andrea di Giusto Cenni da Volterra, e una β (BOSCHI ROTIROTI 2004, p. 116). La mano che verga il colophon è ritenuta diversa da quella che esempla testo principale e chiose (RODDEWIG 1984, p. 42).

Descrizione interna

cc. 1r-2r

Altri nomi: Guido da Pisa OCarm <sec. 13./14.>, commentatore.

Titolo elaborato: Proemio a Inferno.

Incipit (Intitolazione): Scribitur Danielis quod cum Baldassar (c. 1r).

cc. 1r-62v

Altri nomi: Benvenuto da Imola storico ed esegeta dantesco <XIV sec.>, commentatore. Della_Lana, Iacopo <ca. 1290-ca. 1365>, commentatore. Anonimo Lombardo Commentatore della Commedia di Dante <sec. 14. 1. metà>, commentatore. Guido da Pisa OCarm <sec. 13./14.>, commentatore. Anonimo Teologo Commentatore della Commedia di Dante <sec. 14>, commentatore.

Titolo elaborato: Chiose all'Inferno derivate dalla prima redazione del commento di Guido da Pisa, da Iacopo della Lana tradotto in latino, dall'Ottimo Commento tradotto in latino, dall'Anonimo Latino e dall'ultima redazione del commento di Benvenuto da Imola; poche chiose di incerta attribuzione.

Incipit (Intitolazione): Medium itineris (c. 1r).

cc. 1r-62v

Autore: Alighieri, Dante <1265-1321>.

Titolo identificato: Commedia. Inferno ( ).

Incipit (Intitolazione): Nel meço del camin di nostra vita (c. 1r).

Explicit (Finit): E quindi uscimmo a riveder le stelle (c. 62v).

Explicit (Finit): E quindi uscimmo a riveder le stelle (c. 62v).

c. 62v

Autore: Benvenuto da Imola storico ed esegeta dantesco <XIV sec.>.

Titolo elaborato: Carme conclusivo del Commento all'Inferno.

Incipit (Intitolazione): Iamque domos stigias (c. 62v).

cc. 63r-120r

Altri nomi: Anonimo Lombardo Commentatore della Commedia di Dante <sec. 14. 1. metà>, commentatore. Anonimo Teologo Commentatore della Commedia di Dante <sec. 14>, commentatore.

Titolo elaborato: Chiose al Purgatorio latine prevalentemente derivate dal corpus ridotto del Commento dell'Anonimo Latino; chiose tradotte in latino derivate dal commento di Iacopo della Lana; tre chiose volgari, di cui due derivate dalla prima redazione dell'Ottimo Commento.

Incipit (Intitolazione): Nota probatio quod Dantes et Virgilius postquam exiverunt infernum (c. 63r).

cc. 63r-120r

Autore: Alighieri, Dante <1265-1321>.

Titolo identificato: Commedia. Purgatorio ( ).

Incipit (Intitolazione): Per correr miglor acqua alça le vele (c. 63r).

Explicit (Finit): Puro et disposto a salir ale stelle (c. 120r).

Explicit (Finit): Puro et disposto a salir ale stelle (c. 120r).

cc. 120v-184r

Titolo elaborato: Chiose al Paradiso derivate dalla prima redazione delle chiose dell'Ottimo Commento.

Incipit (Intitolazione): La gloria di colui che tutto move et caetera poi che l'autore a trattato nele due precedenti cantiche (c. 120v).

cc. 121r-184r

Autore: Alighieri, Dante <1265-1321>.

Titolo identificato: Commedia. Paradiso ( ).

Incipit (Intitolazione): La gloria di colui che tutto move (c. 121r).

Explicit (Finit): L'amor che muove 'l sole et l'altre stelle (c. 184r).

Explicit (Finit): L'amor che muove 'l sole et l'altre stelle (c. 184r).

Rubriche: volgari (brevi).

Intitolazione

c. 1r

Inferno

Capitulo primo.

Inferno

Capitulo primo.

c. 63r

Purgatorio

Capitulo primo Purgatorii.

Purgatorio

Capitulo primo Purgatorii.

c. 121r

Paradiso

Capitulo primo Paradisi.

Paradiso

Capitulo primo Paradisi.

c. 120v

Commento

Gloria super toto libro.

Commento

Gloria super toto libro.

c. 120v

Commento

Gloria super primo capitulo.

Commento

Gloria super primo capitulo.

Finit

c. 62v

Inferno

Explicit prima cantica.

Inferno

Explicit prima cantica.

c. 62v

Inferno

Explicit prima cantica profundissime et altissime Comedie Dantis excellentissimi poete, glorie latinorum. In qua tractat de peccatoribus et peccatis et in qua secundum rationem humanam penas peccatis aptavit.

Inferno

Explicit prima cantica profundissime et altissime Comedie Dantis excellentissimi poete, glorie latinorum. In qua tractat de peccatoribus et peccatis et in qua secundum rationem humanam penas peccatis aptavit.

c. 120r

Purgatorio

Explicit secunda cantica.

Purgatorio

Explicit secunda cantica.

c. 184r

Paradiso

Finisce la terça et ultima cantica chiamata Paradiso de la Comedia di Dante Alleghieri di Firençe. Dei gratias, Amen.

Paradiso

Finisce la terça et ultima cantica chiamata Paradiso de la Comedia di Dante Alleghieri di Firençe. Dei gratias, Amen.

Note: Alcune sporadiche rubriche più lunghe in Inferno; ampi spazi tra i canti, non occupati dalle rubriche, fino a Inf., successivamente brevemente indicati con "Cap."; alcuni sommari rubricati di rosso sui margini esterni (ad esempio alle cc. 13v, 16v, 17r, 24v)

Decorazione

Progetto decorativo unitario. Presenza di aggiunte seriori.

Descrizione generale: Iniziale istoriata per l'Inferno accompagnata da fregio decorativo (c. 1r); iniziali fitomorfe per le altre due cantiche (cc. 63r, 121r); iniziali di canto filigranate in rosso con filamenti in blu e in blu con filamenti in rosso, alternate; iniziali filigranate in rosso con filamenti blu e in blu con filamenti in rosso, alternate, per alcune partizioni interne delle chiose; iniziali di terzina in inchiostro, toccate di giallo; iniziali in inchiostro toccate di giallo e rosso per le chiose; schemi e diagrammi (cc. IVr, IVv, 12v, 68r, 95r, 147r, 174r); disegni a penna a corredo di alcuni passi dell'Inferno (cc. 1-4r). Notevoli affinità si riscontrano con le iniziali figurate e ornate della

"Historia destructionis Troiae" di Guido delle Colonne, ms. Lat. 372 =

alfa P.4.12 della Biblioteca Estense di Modena, codice trascritto nel 1380 a Gubbio e appartenuto a Michelino da Stacciola.

Iniziali ornamentali: ornate foliate, filigranate.

Fregio ornamentale: presente.

Attribuzione: Origine: Italia.

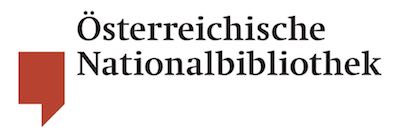

c. IVr

Tipologia: Diagramma: altro.

Tecnica esecutiva: disegno a inchiostro.

Attribuzione: Per Bertelli questo diagramma è stato eseguito da una mano recenziore (BERTELLI 2016, p. 460) .

Soggetto: Albero genealogico degli dei.

Macrosoggetto: Genealogie degli dei.

Parole chiave: Demogorgone / dei / genealogia.

Rapporto testo-immagine: Inferno VII.

Glossa: Ottimo commento a Inf. VII 1 (tuttavia assente nel manoscritto): "[...] Dice santo Isiderio nel libro delle Itimologie, i・libro x°, capitulo xi°: «Coloro li quali li pagani affermavano essere stati idii sono manifestati essere stati già uomini, e dipo' lla loro morte cominciarono ad essere adorati secondo li loro meriti e vita di ciascuno; onde in Egipto fue adorato Isis, in Creti Iove, in Morroco Iuba, nelle terre del re Latino Fauno, apo li Romani Quirino, ad Aetene Minerva, a Samo Iuno, all'isola di Pafo Venus, a Lenno Ulcano, a Naxo Baco, a Delos Apollo; in laude delli quali, li poeti con loro versi li levarono in cielo. Questo deificamento atribuiscono elli a lloro: ad alcuno perché fu trovatore d'alcuna arte, sì come è Scrilapio della medicina, Ulcano la fabrica; ad alcuno delli loro acti pigliano la deità, sí come a Mercurio le merce, onde è dio de' mercatanti; ad alcuno perché fuoro uomini forti ed edificatori di cittadi», come fue Nembrot, poi chiamato Beel, poi Belzebù, il padre del re Nino, ed Ercule. E finsino li antichi una genealogia, cioè generatione di dii, in questo modo che dimostra la infrascritta figura etc.:" (Ottimo I, p. 167).

Contesto interno: IV cerchio - Avari e prodighi.

Rapporti con la tradizione dantesca: Il diagramma delle geneaologie degli dei, con alcune varianti formali e sostanziali, è presente nei seguenti manoscritti della Commedia: Firenze, BNC, ms. II I 46; Firenze, BNC, ms. II I 48; Firenze, BNC, ms. II IV 120; Firenze, BR, ms. 1004; Venezia, BM, ms. It Z 56. Il diagramma si trova in alcuni manoscritti contenenti le Genealogiae deorum gentilium di Giovanni Boccaccio.

Note: I manoscritti Firenze, BNC, ms. II I 46; Firenze, BNC, ms. II I 48; Firenze, BNC, ms. II IV 120; Firenze, BR, ms. 1004; Venezia, BM, ms. It Z 56, contenenti la Commedia, presentano il diagramma delle genealogie degli dei a ridosso della glossa dell'Ottimo commento a Inferno VII 1. Il manoscritto Pluteo 40.2, che non contiene tale glossa, presenta il diagramma su una carta di guardia (c. IVr).

Il diagramma delle genealogie degli dei ha punti di contatto con le genealogie degli dei di Franceschino degli Albizzi e Forese Donati, tràdite in sintesi nello Zibaldone Magliabechiano, e con le Collectiones di Paolo da Perugia (fonte di Boccaccio per le Genealogiae deorum gentilium), opera perduta ma anch'essa compendiata nello Zibaldone Magliabechiano (Ottimo I, pp. 167-68).

Il diagramma delle genealogie degli dei ha punti di contatto con le genealogie degli dei di Franceschino degli Albizzi e Forese Donati, tràdite in sintesi nello Zibaldone Magliabechiano, e con le Collectiones di Paolo da Perugia (fonte di Boccaccio per le Genealogiae deorum gentilium), opera perduta ma anch'essa compendiata nello Zibaldone Magliabechiano (Ottimo I, pp. 167-68).

c. IVv

Tipologia: Diagramma: Diagramma dell'aldilà con divisione in capitoli.

Tecnica esecutiva: disegno a inchiostro.

Attribuzione: Secondo Bertelli solo questo diagramma è di mano del copista (Bertelli 2016, p. 460). Si ritiene di poter estendere l'attribuzione almeno anche agli schemi alle cc. 12v, 95r, 147r, 170v, 174r.

Soggetto: Diagramma dell'aldilà.

Macrosoggetto: Topografia dell'aldilà.

Parole chiave: motivo topografico dell'aldilà / porta del purgatorio / Padre / Figlio / Spirito Santo / fuoco / aria / acqua / terra / capitoli / diavoli / peccatori.

Note: Lo schema presenta alcune didascalie in inchiostro nero con iniziale toccata di rosso e altre rubricate; tra queste ultime, l'indicazione dei capitoli del poema, il riferimento alla Trinità, ai quattro elementi, al moto dei cieli, ad alcuni peccatori e ad alcune partizioni dell'inferno.

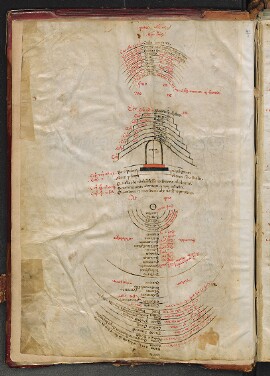

c. 1r

Pagina incipitaria dell'Inferno

Tipologia: Iniziale di cantica (Inferno), N, ornata istoriata.

Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.

Attribuzione: Origine: Umbria. Datazione: sec. XIV 4° quarto - XIV 4° quarto.

Soggetto: Dante in piedi nell'atto di leggere il libro.

Macrosoggetto: Dante autore.

Parole chiave: Dante / libro.

Rapporto testo-immagine: Inferno.

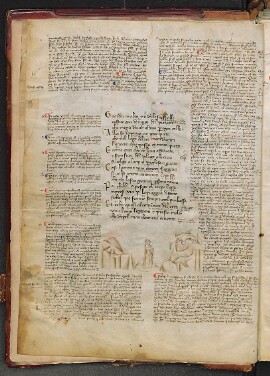

c. 1v

Tipologia: Disegno, nella colonna di testo; l'immagine si trova tra la colonna di scrittura e il commento.

Tecnica esecutiva: disegno acquerellato a inchiostro.

Attribuzione: Origine: Umbria. Datazione: sec. XIV 4° quarto - XIV 4° quarto.

Soggetto: Dante di fronte alla lonza.

Macrosoggetto: Tre fiere / Dante nella selva.

Parole chiave: Dante / selva / lonza / paura / smarrimento / colle / alzare la mano.

Rapporto testo-immagine: Inferno I 31-43.

Livello del testo: storie prime.

Contesto interno: Selva.

c. 2r

Tipologia: Disegno, nella colonna di testo; l'immagine si trova tra la colonna di scrittura e il commento.

Tecnica esecutiva: disegno acquerellato a inchiostro.

Attribuzione: Origine: Umbria. Datazione: sec. XIV 4° quarto - XIV 4° quarto.

Soggetto: Dante di fronte al leone e alla lupa.

Macrosoggetto: Tre fiere / Dante nella selva.

Parole chiave: Dante / selva / paura / smarrimento / Leone / lupa / indietreggiare.

Rapporto testo-immagine: Inferno I 44-60.

Livello del testo: storie prime.

Contesto interno: Selva.

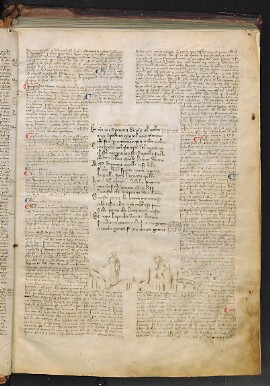

c. 2v

Tipologia: Disegno, nella colonna di testo; l'immagine si trova tra la colonna di scrittura e il commento.

Tecnica esecutiva: disegno acquerellato a inchiostro.

Attribuzione: Origine: Umbria. Datazione: sec. XIV 4° quarto - XIV 4° quarto.

Soggetto: Dante ai piedi del colle, mentre si allontana dalla lupa, si volge verso Virgilio che gli parla.

Macrosoggetto: Dante nella selva / Tre fiere / Apparizione di Virgilio.

Parole chiave: Dante / Virgilio / lupa / paura / smarrimento / colle / selva / allontanarsi / volgersi / parlare / colloquio tra Dante e Virgilio.

Rapporto testo-immagine: Inferno I 61-75.

Livello del testo: storie prime.

Contesto interno: Selva.

c. 3r

Tipologia: Disegno, nella colonna di testo; l'immagine si trova tra la colonna di scrittura e il commento.

Tecnica esecutiva: disegno acquerellato a inchiostro.

Attribuzione: Origine: Umbria. Datazione: sec. XIV 4° quarto - XIV 4° quarto.

Soggetto: Virgilio spiega a Dante il percorso ultraterreno.

Macrosoggetto: Apparizione di Virgilio.

Parole chiave: Dante / Virgilio / selva / colle / parlare / colloquio tra Dante e Virgilio / indicare.

Rapporto testo-immagine: Inferno I 76-78.

Livello del testo: storie prime.

Contesto interno: Selva.

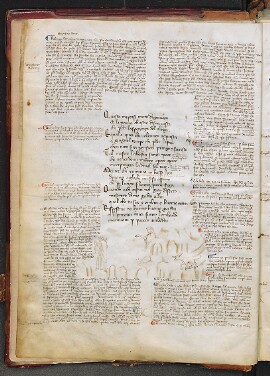

c. 3v

Tipologia: Disegno, nella colonna di testo; l'immagine si trova tra la colonna di scrittura e il commento.

Tecnica esecutiva: disegno acquerellato a inchiostro.

Attribuzione: Origine: Umbria. Datazione: sec. XIV 4° quarto - XIV 4° quarto.

Soggetto: Dante indica la lupa a Virgilio.

Macrosoggetto: Tre fiere / Apparizione di Virgilio.

Parole chiave: Dante / Virgilio / lupa / colle / parlare / colloquio tra Dante e Virgilio / indicare.

Rapporto testo-immagine: Inferno I 88-90.

Livello del testo: storie prime.

Contesto interno: Selva.

c. 4r

Tipologia: Disegno, nella colonna di testo.

Tecnica esecutiva: disegno acquerellato a inchiostro.

Attribuzione: Origine: Umbria. Datazione: sec. XIV 4° quarto - XIV 4° quarto.

Soggetto: Dante chiede a Virgilio di accompagnarlo nel viaggio.

Macrosoggetto: Apparizione di Virgilio.

Parole chiave: Dante / Virgilio / parlare / colloquio tra Dante e Virgilio / contare con le dita.

Rapporto testo-immagine: Inferno I 130-136.

Livello del testo: storie prime.

Contesto interno: Selva.

Note: Nella rappresentazione di Dante l'artista utilizza l'iconografia medievale dell'argomentazione, espressa attraverso il gesto di contare con le dita.

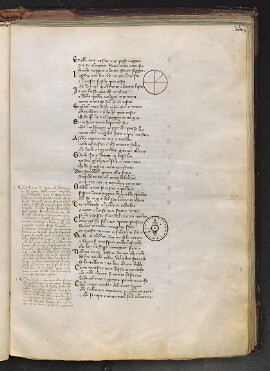

c. 12v

Tipologia: Diagramma: schema inferno.

Tecnica esecutiva: disegno a inchiostro.

Soggetto: Schema del IV cerchio dell'Inferno.

Macrosoggetto: Topografia dell'aldilà.

Rapporto testo-immagine: Inferno VII.

Contesto interno: IV cerchio - Avari e prodighi.

Note: La circonferenza dello schema è divisa in due emicicli occupati dalle rubriche "avari" e "prodighi".

c. 20v

Tipologia: Diagramma: schema inferno.

Tecnica esecutiva: disegno a inchiostro.

Soggetto: Schema del VII cerchio dell'Inferno.

Macrosoggetto: Topografia dell'aldilà.

Rapporto testo-immagine: Inferno XII 52-53.

Contesto interno: VII cerchio - Violenti.

Note: Le rubriche che campeggiavano nello schema sono state erase.

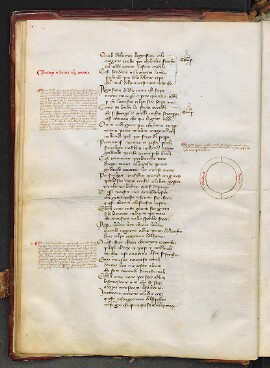

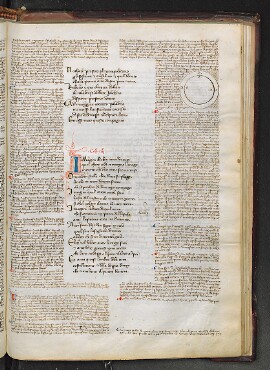

c. 68r

Tipologia: Diagramma: Schema esemplificativo della ripidità del monte del Purgatorio.

Tecnica esecutiva: disegno a inchiostro.

Soggetto: Schema esemplificativo della ripidità del monte del Purgatorio.

Parole chiave: Purgatorio / colle / circonferenza / quadrante.

Rapporto testo-immagine: Purgatorio IV 40-42.

Livello del testo: storie prime.

Contesto interno: Antipurgatorio - Scomunicati, Negligenti.

Note: La ripidità del monte Purgatorio è espressa attraverso la quarta parte di una circonferenza divisa in due metà uguali da un raggio

.

.

Tipologia: Diagramma: Schema del corso del sole nei due opposti emisferi.

Tecnica esecutiva: disegno a inchiostro.

Soggetto: Schema del corso del sole nei due opposti emisferi.

Parole chiave: Sole / Gerusalemme / colle / emisfero diurno / emisfero notturno / Luna / stelle / Purgatorio.

Rapporto testo-immagine: Purgatorio IV 67-75.

Contesto interno: Antipurgatorio - Scomunicati, Negligenti.

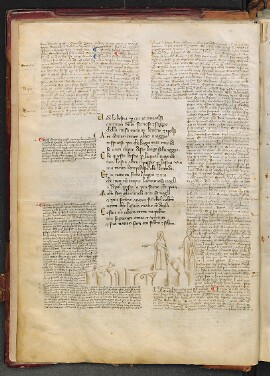

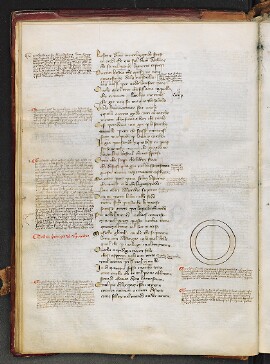

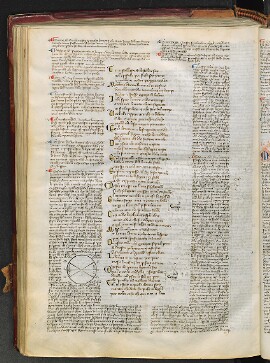

c. 95r

Tipologia: Diagramma: Albero genealogico della stirpe di Ugo Capeto.

Tecnica esecutiva: disegno a inchiostro.

Soggetto: Albero genealogico della stirpe di Ugo Capeto.

Macrosoggetto: Albero genealogico.

Parole chiave: Ugo Capeto / stirpe / Capetingi / genealogia.

Rapporto testo-immagine: Purgatorio XX 49-51.

Livello del testo: storie seconde.

Contesto interno: V cornice - Avari e Prodighi.

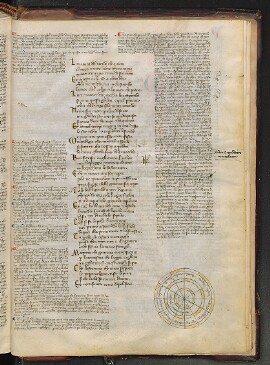

c. 147r

Tipologia: Diagramma: Schema delle due corone del cielo del Sole.

Tecnica esecutiva: disegno a inchiostro.

Soggetto: Schema delle due corone del cielo del Sole.

Macrosoggetto: Topografia dell'aldilà.

Parole chiave: stelle / cielo del Sole / corona / Orsa minore / Orsa maggiore / costellazione.

Rapporto testo-immagine: Paradiso XIII 1-2.

Glossa: Ottimo commento a Par. XIII 1: "Imagini. et caetera. A dichiaratione di questa parte prima è da sapere che li doctori di [parola scritta successivamente] astronomia, trattando del VIIJ spera, discripsero sei differençe quantitative in corpi di stelle di quella spera appllando [sic!] prima differença, IJ, IIJ, IIIJ, V et VJ differença di grandeça. Le maggiori et più luminose mettono in prima differença, et le più picciole et più oscure, le quali dicono nubilose, ne la VI diferença, overo magnitudine. Quelle che sono intra queste due grandeçe comportano secondo maggiore et minore per IJ, IIJ, IIIJ et V magnitudine. Quelle de la prima magnitudine sono XV stelle. Or, dice l'autore, chi cupe, cioè disidera bene intendere quello ch'io ora vidi, imagini et ritenga ferma l'ymagine di queste XV stelle et di quelle del carro che sono nell'Orsa Minore appresso il polo septentrionale, le quali sono in seconda magnitudine, et de le due grosse che sono nell'Orsa Maggiore presso al detto polo, le quali sono in due magnitudini, et faccia ne la mente sua di queste stelle due corone et l'una esser nell'altra, sì come sono l'infrascripti circuli, et muoversi l'una contra il moto dell'altra. Cioè, l'una da a, b, c et l'altra da d, e, f. Et imagini queste costellationi, sì come è detto di sopra, radiare l'una nell'altra, et il canto et il suono di quelle similemente mischiarsi, et avrà a punto l'ombra, o vero forma di quella costellatione ch'elli vide. E questo basti sopra questo primo verso infino quivi" (c. 147r).

Contesto interno: IV cielo (Sole) - Spiriti sapienti.

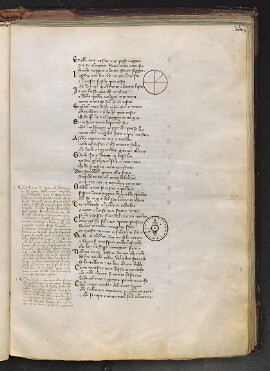

c. 170v

Tipologia: Diagramma: Schema del moto del sole in relazione alle costellazioni del Cancro e del Capricorno.

Tecnica esecutiva: disegno a inchiostro.

Soggetto: Schema del moto del sole in relazione alle costellazioni del Cancro e del Capricorno.

Parole chiave: costellazione / Cancro / Capricorno / Sole / stella.

Rapporto testo-immagine: Paradiso XXV 100-102.

Glossa: Ottimo Commento a Par. XXV 100: "Poscia et caetera. In questa VIII parte, poiché l'autore a toccato quello che li pare circa la sperança, vuole tractare de la caritade; et introduce Santo Giovanni evangelista, il quale parlerà de la caritade nel seguente capitolo. Et assomigla, methaforiçando, la chiareçça del predetto evangelista a la luce del Sole mondano, facendosi essa quale egli è quando è in Cancro. Et dice che uno lume si chiarì tra quelle anime tale che, se 'l segno del Cancro avesse un tal cristallo, cioè stella, il verno avrebbe un mese d'un sol dì. Verbigrazia: sia il Sole nel principio del Capricorno, che è di verno, e 'l cristallo predetto sia nel principio del Cancro; sì come il Sole ascenderà sopra l'oriçonte, et quello cristallo scenderà in ponente, e sì come il sole scenderà in ponente sotto l'oriçon, et quello cristallo monterà in oriente. Ora, aguagla l'autore lo splendore di quello cristallo a quello del Sole: et s'egli fosse simile così, sarebbe di quando il detto cristallo fosse sopra Terra, come quando il Sole è sopra la Terra. Ma conviensi presupporre che, sì come il Sole cerca a grado a grado tucto il Capricornio, così questo cristallo cerchi a grado a grado Cancro. Perché, se quello non fosse, elli non potrebbe esser quello dicorso di tempo pur dì sança notte. Et pruovasi in questo modo: sia il segno di Capricornio a, b, c; e 'l segno di Cancro sia d, e, f. Quando il Sole è in a, è bisogno che 'l cristallo sia in d; quando il Sole è in b, il cristallo fia in e; quando il Sole è in c, il cristallo è in f. Et questo modo sempre è quando il Sole e 'l cristallo discendeno et converso. Ma se il Sole cercasse a, b, c, e 'l cristallo stesse fermo in d, allora sarebbe l'emisperio cotanto sopra Terra sança alcuno di questi lumi, quanto fosse la proportione da a in c, ché quando elli fosse in b, che è meçço il segno, sì sarebbe una hora di nocte. Ché, sì come è detto, li segni del cielo sono XII, et ascendono tutti in XXIII hore, sì che ogni segno occupa ne la sua ascensione due hore di tempo. E così appare, come si conviene fare la predetta suppositione a verificare il testo. Or, perché l'autore dà questo cristallo pur a Cancro, sì avrebbe questo accidente pur al verno; et, se elli ne desse un altro a Capricornio, allora avrebbe tale accidente anche nella state; et, se ne desse uno ad Ariete, avrebbe all'autumpno. E così, se ogni segno n'avesse uno, serebbe il tempo dì sança nocte" (c. 170v).

Contesto interno: VIII cielo (Stelle fisse) - Spiriti trionfanti.

c. 174r

Tipologia: Diagramma: Schema del funzionamento del calendario giuliano.

Tecnica esecutiva: disegno acquerellato a inchiostro.

Soggetto: Schema del funzionamento del calendario giuliano.

Parole chiave: calendario.

Rapporto testo-immagine: Paradiso XXVII 142-148.

Glossa: Ottimo Commento a Par. XXVII 142: "Ma pria che genaio et

caetea. Poi a che ha detto de la perversione de mortali, qui anuntia

futura guistitia [sic!] di questi mali. Et dice che, inançi che Gennaio esca de

la quarta yemale per la centesima, la quale è non currata, rughieranno

le spere del cielo sì forti che li stati humani terranno la poppa de la

nave là dove è ora la proda, sì che 'l navilio che corre ora torto con

peccato, allora correrà per virtù dirieto, et che 'l fructo risponderà al

fiore. Sì che, pervenuto in perfecta etade, risponderà a la fede et

alla innocentia che mostrò da pargolo. Per questa centesima è da notare

che l'anno del Sole a dì CCCLXV et hore VI al popolo, le quali VI

hore fanno in quatro anni un dì, sì che questo anno ha CCCLXV dì,

appellato anno bisestile. Questo dì si dà a Febraio, et così a Febraio

quello anno dì XXVIIII; et però si sta in su la lectera f due dì VI

Kalendae Martii. Et è detto bisesto: et bis, che è due, et sesto, cioè VI

Kalenda. Et, se questo bisesto non s'osservasse in DCCXXVIII anni,

verrebbe la Pasqua di Natale a dì XXV di Giugno, et la festa del

Baptista verrebbe di Dicembre. Ma, a presso li più sottili consideratori,

si ae l'anno del Sole dì CCCLXV, ore VI, meno una centesima di dì,

la quale centesima ha prodocto un dì ogni C anni, sì che quello

centesimo anno che si fa apo il popolo bisexto et ae CCCLXVI dì,

dovrebbe avere solamente dì CCCLXV. Et, perché questo non è considerato,

s'elli non si correggesse in anni M [parola sovrascritta] XVIII CCLXII, si

verranno le feste di verno a esser di state et e converso. Or, dice

l'autore inançi che Gennaio si sverni, cioè, ançi che gl'esca de la

quarta gemale, la qual comincia quando il Sole entra in Capricornio et

dura infino a la fine di Pesce, è bisogno che passi MMMM D. anni, però

che la fine di gennaio è di lungi dal principio del Capricornio XLV. Se

ogni cento anni perde un dì, come è detto, a perdere XLV dì bisogna

che passino XLV centinaia d'anni. Et acciò che meglo s'intenda, sì

dimosterremo uno cotal corso in questo modo: sia la lectera a il

principio di Capricornio; la lettera b principio di Gennaio; c fine

di Capricornio et meçço di Gennaio, et principio d'Acquario; d fine di Gennaio, meçço d'Acquario, principio di Febraio; e meçço di Febraio,

fine d'Acquario, principio di pesce; f fine di Febraio, meçço di

Pesce, principio di Março; g meçço di Março, fine di Pesce, principio

d'Ariete. Dato questo circulo, come ne la infrascripta figura appare, et

dato che 'l sole sia nel primo tempo de la consideratione ne la lettera a, in XXV centinaia d'anni elli sarà pure in su la lettera b, et

pur sarà in meçço Dicembre, et così sarà andato fuori dal punto di

Capricornio a meçço Gennaio. Et in altre XXV centinaia il Sole sarà in

su la lectera d, et sarà pure al meçço Dicembre; et così sarà schiuso

tutto Gennaio fuori del punto del Capricornio, et così sarà di capo dal

detto tempo il Sole in principio di Capricornio a Kalendae Febraio. Onde,

chiaro appare secondo questa consideratione che reconciliatione del

universo sarà ançi che passino MMMMD anni. Et questo è quello che

dice neglecta, cioè che questa centesima non è cognosciuta che sia meno

nel numero del dì del anno" (c. 174r).

Contesto interno: IX cielo (Primo mobile) - Cori angelici.

Stemma: C.

Bibliografia

Bibliografia manoscritto: Bandini 1775-78, vol. V coll. 19-20; Batines 1845-46, vol. I pp. 630-31 nr. 17, vol. II pp. 9-10 nr. 4, 292-3 nr. 5; Moore 1889, pp. 634-35 nr. 20; Rocca 1891, p. 237 nr. 16; Luiso 1907, pp. 79-135; Mostra Laurenziana, p. 30 nr. 29; Ceresi 1965, p. 10 nr. 3; Mostra 1965, p. 87 nr. 120; Petrocchi 1965, p. 212; Petrocchi 1966-67, vol. I p. 509 (= Laur. 40.2); Sandkühler 1967, p. 270-71; Canal 1979, pp. 57-75; Paolazzi 1979, pp. 319-66; Roddewig 1984, pp. 42-43 nr. 94; Bellomo 2004, pp. 94-95, 109, 153, 273, 367; Boschi Rotiroti 2004, pp. 19, 72, 94, 96, 116 nr. 60, 156, 175 tav. 7; Bertelli 2007a, pp. 45, 83 nr. 22; Guido Da Pisa 2009, pp. 12-16; Bertelli 2016, pp. 459-61 nr. 3; Censimento I, to. II pp. 585-87 nr. 166 (anche per ulteriori rinvii bibliografici).

Autore/i della scheda (sezione MOL): Gennaro Ferrante

Revisore/i della scheda (sezione MOL): Serena Picarelli

Autore/i della scheda (sezione IDP): Serena Picarelli

Revisore/i della scheda (sezione IDP): Andrea Improta